Las grandes obras maestras de la historia del arte, como La Gioconda, Las Meninas o La noche estrellada, han sido reproducidas y compartidas en tantas ocasiones que se han vuelto universales. Pero, más allá de su belleza, técnica o valor simbólico, estas pinturas esconden historias, enigmas y curiosidades que rara vez se cuentan en los libros de texto o en los museos. Bajo la superficie visible de cada lienzo se entretejen relatos de poder, secretos personales, innovaciones técnicas revolucionarias y hasta conspiraciones.

¿Qué hay detrás de la sonrisa de la Mona Lisa? ¿Velázquez ocultó algún mensaje en su complejo juego de perspectivas? ¿Qué llevó a van Gogh a pintar un cielo tan agitado? Este artículo propone una mirada diferente por algunas de las obras más famosas del mundo, para abrir la puerta a lo desconocido. Descubriremos detalles que pasaron desapercibidos, teorías sorprendentes y contextos históricos que resignifican las obras que creíamos conocer.

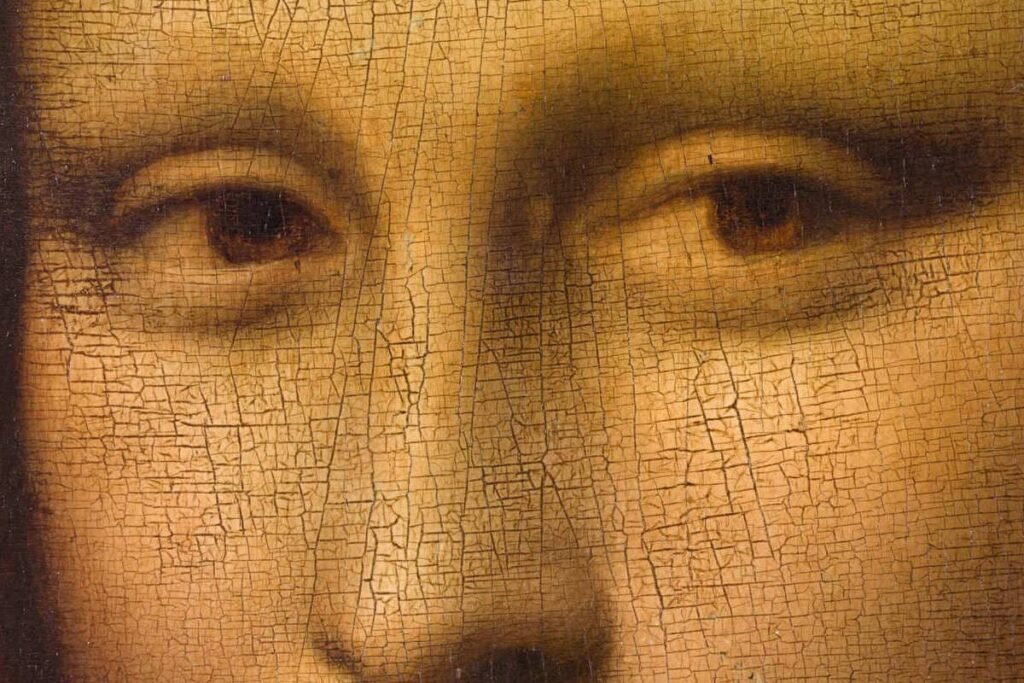

La Gioconda (Leonardo da Vinci)

Pocas obras en la historia del arte han generado tanto misterio como La Gioconda. Realizada entre 1503 y 1519, esta enigmática figura ha sido objeto de infinitas teorías, parodias y especulaciones. Aunque oficialmente representa a Lisa Gherardini, esposa del comerciante florentino Francesco del Giocondo, su verdadera identidad sigue alimentando debates. Algunos estudiosos han sugerido que la modelo pudo haber sido un joven aprendiz de Leonardo, e incluso se ha planteado que la pintura es un autorretrato del propio artista con rasgos suavizados. Esta ambigüedad, sumada a la sonrisa casi imposible de descifrar, ha contribuido a su leyenda.

Una de las historias más fascinantes de esta obra es la de su robo en 1911, cuando un antiguo trabajador del Louvre la sustrajo afirmando que pertenecía legítimamente a Italia. Durante dos años estuvo desaparecida, y fue este escándalo el que catapultó su fama internacional: las masas acudían al museo solo para ver el marco vacío.

Técnicamente, La Gioconda también es excepcional. Leonardo empleó una técnica conocida como sfumato, elemento típico en su obra, que difumina los contornos para crear una transición imperceptible entre luz y sombra, dándole a la figura una apariencia casi viva. También es notable la ausencia de cejas y pestañas, lo que ha generado teorías que van desde el ideal de belleza renacentista hasta la posibilidad de que se hayan desvanecido por restauraciones fallidas o por el paso del tiempo.

Y no menos curioso es el paisaje que aparece tras la figura: una especie de mundo imposible, con montañas, puentes y ríos que no se corresponden con ningún lugar real. Algunos creen que simboliza el vínculo entre la naturaleza y la mente humana, un tema recurrente en la obra de Leonardo.

Las Meninas (Diego Velázquez)

Las Meninas, obra cumbre del barroco español, realizada en 1656, es considerada una de las pinturas más complejas y fascinantes de la historia del arte occidental. A simple vista, representa a la infanta Margarita rodeada de sus damas de compañía, un bufón, un perro, y el propio Velázquez trabajando en el lienzo. Pero, bajo esta escena aparentemente cotidiana, se esconde un elaborado juego de perspectivas, miradas y simbolismos que aún hoy genera interpretaciones.

Una de las claves está en el espejo del fondo, donde se reflejan el rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria. ¿Están posando para el retrato que pinta Velázquez? ¿O están reflejados porque están viendo la escena que vemos nosotros? Este detalle convierte al espectador en parte activa del cuadro, borrando la frontera entre realidad y representación. Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, convirtió este juego visual en un emblema del pensamiento moderno sobre la representación.

Velázquez, que aparece autorretratado pintando el lienzo, aparece como creador consciente y protagonista de la escena. El artista, al incluirse dentro de la obra y añadir posteriormente la cruz de la Orden de Santiago, reclama su lugar entre los nobles y los intelectuales. El cuadro, por tanto, además de representar a la familia real, se trata de una reivindicación del estatus del pintor y del arte mismo como vehículo de poder y conocimiento.

Las Meninas también fue una obra revolucionaria desde el punto de vista compositivo. Su estructura piramidal, el uso de la luz y la profundidad, y el modo en que Velázquez manipula la atención del espectador la convierten en una especie de “cuadro dentro del cuadro”, una reflexión visual sobre el acto de pintar. Picasso, en el siglo XX, le dedicó una serie entera de reinterpretaciones, y hasta hoy sigue inspirando a artistas y teóricos.

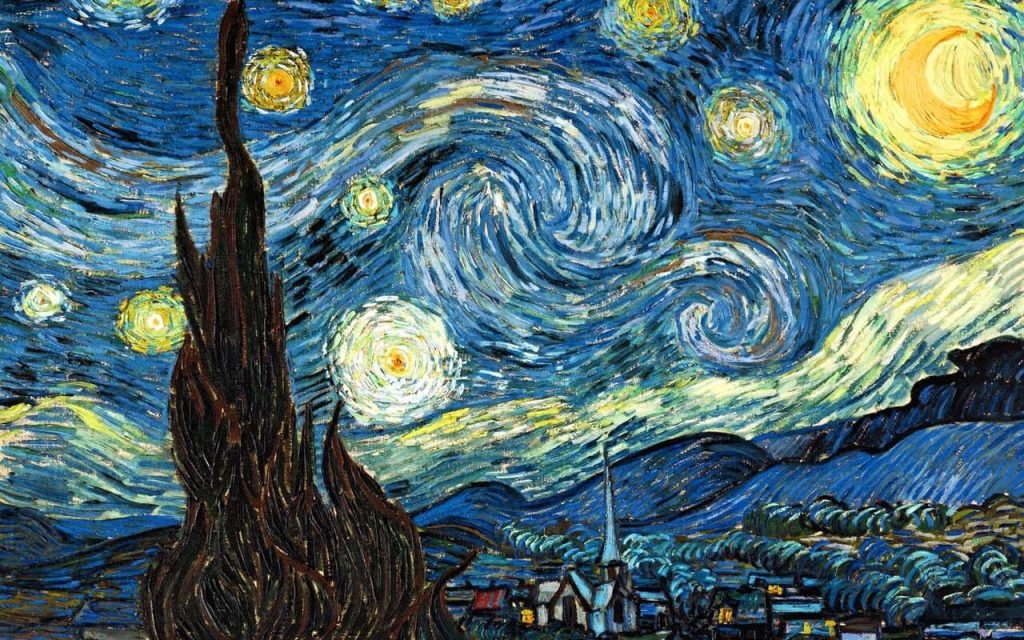

La noche estrellada (Vincent van Gogh)

La noche estrellada, pintada en junio de 1889 desde la habitación del hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence, es una de las obras más intensas y reconocibles de Vincent van Gogh. Su cielo giratorio, con estrellas que parecen remolinos en ebullición, ha sido interpretado como una ventana directa al estado emocional del artista, pero también como una obra cargada de simbolismo y reflexión cósmica.

Aunque van Gogh escribió que la vista desde su celda era la inspiración de la obra, lo cierto es que introdujo elementos que no estaban realmente allí, como el ciprés protagonista y el pueblo con la gran torre de iglesia, que recuerda más a las construcciones holandesas que al paisaje provenzal. Esta libertad compositiva sugiere que la pintura es más una expresión subjetiva que una representación literal del entorno.

Los cipreses, por su parte, han sido interpretados como símbolos de muerte, eternidad o incluso conexión entre la tierra y el cielo. Van Gogh se refería a ellos como «árboles de luto», pero los dotó aquí de un protagonismo casi místico, como un puente entre el caos celeste y la calma del pueblo dormido.

Otro aspecto sorprendente es que las posiciones de los cuerpos celestes coinciden con las de algunas constelaciones reales visibles en la fecha en que fue pintada. Algunos estudiosos han sugerido que van Gogh estaba influido por lecturas de astronomía o simplemente observaba el cielo con una atención obsesiva.

Más allá de las interpretaciones técnicas, La noche estrellada es una obra en la que el color y el movimiento se convierten en un lenguaje emocional. El azul profundo del cielo, los remolinos de luz y las pinceladas en espiral transmiten una agitación interior que refleja tanto la lucha del artista con su salud mental como su fascinación por la inmensidad del universo.

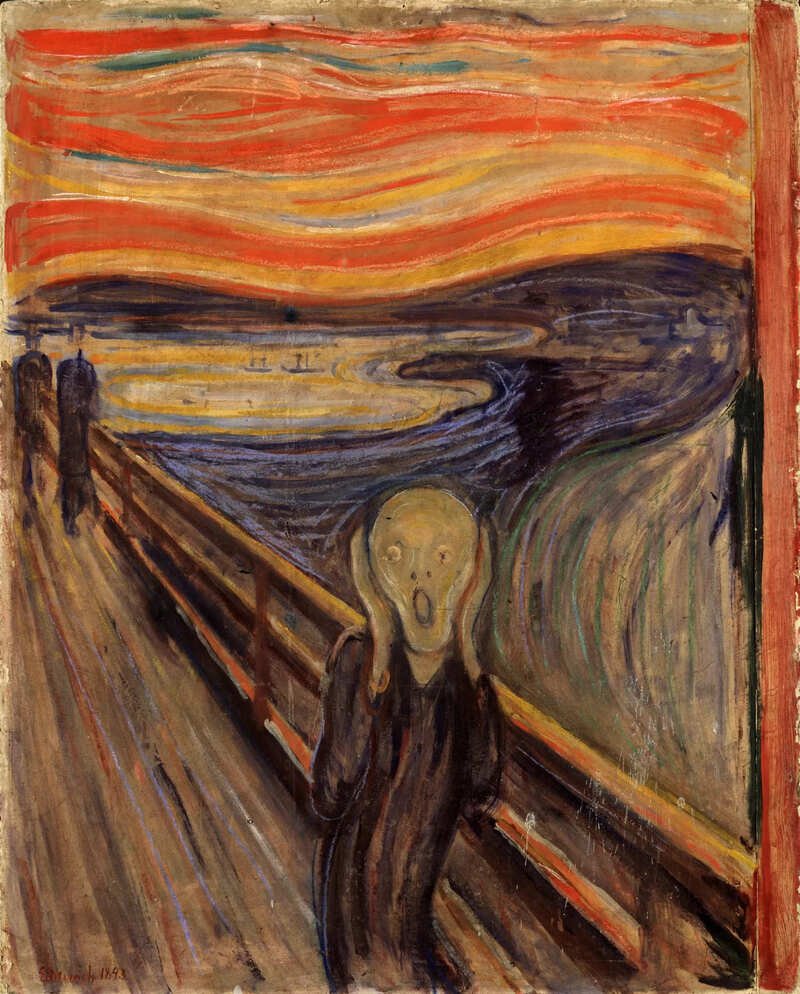

El Grito (Edvard Munch)

Pocas imágenes han capturado con tanta fuerza el terror existencial como El grito, pintado por Edvard Munch en 1893. Esta figura andrógina con el rostro distorsionado, gritando bajo un cielo rojo sangre, se ha convertido en un símbolo universal de la angustia moderna. Pero, detrás de su aparente simplicidad, se esconde una historia profundamente personal y cargada de significados.

Munch describió en su diario la experiencia que inspiró la obra: un paseo al atardecer con unos amigos, durante el cual sintió un «gran grito atravesando la naturaleza» y vio cómo “sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul del fiordo y la ciudad”. Esa sensación de desasosiego cósmico, de vulnerabilidad ante el universo, se plasmó en esta pintura que, más que nada, representa un estado psicológico: el silencio abrumador de la ansiedad.

Lo más interesante es que existen varias versiones del El Grito: dos pinturas, dos pasteles y una litografía, realizadas entre 1893 y 1910. Esta multiplicidad sugiere que Munch veía el cuadro como una imagen que debía repetirse, tal vez como reflejo de una obsesión recurrente.

También es notable que el famoso cielo rojo, que parece un símbolo de cataclismo interior, podría tener una base real. Algunos científicos han sugerido que Munch fue testigo de los efectos atmosféricos causados por la erupción del volcán Krakatoa en 1883, cuyos polvos en suspensión tiñeron los cielos europeos de tonos rojizos durante meses.

El grito, además de anticipar la sensibilidad del expresionismo, nos habla de una humanidad herida, enfrentada a la soledad, el miedo y la alienación. Una imagen que, más de un siglo después, sigue resonando con inquietante actualidad.

El nacimiento de Venus (Sandro Botticelli)

Pintada hacia 1484, El nacimiento de Venus es una de las imágenes más bellas del Quattrocento italiano, pero, también, una de las más enigmáticas. A primera vista, representa a la diosa Venus emergiendo de las aguas sobre una concha, llevada por el viento de Céfiro y acogida en la orilla por una de las Horas. Pero esta imagen idílica es en realidad un sofisticado sistema de símbolos que entrelaza mitología, filosofía y poder político.

La obra fue encargada probablemente por la familia Médici, mecenas clave del Renacimiento florentino. La pintura puede entenderse como una alegoría neoplatónica: Venus, diosa del amor, representa tanto el deseo físico como el amor espiritual, capaz de elevar el alma hacia lo divino. Esta lectura se basa en las ideas del círculo de Marsilio Ficino, filósofo vinculado a los Médici, que reinterpretaba los mitos clásicos en clave cristiana y filosófica.

El cuerpo de Venus, desnudo pero sereno, no responde del todo a la anatomía realista que caracterizaba a otros artistas renacentistas. Botticelli estiliza las proporciones para enfatizar una belleza idealizada, casi etérea, que no pertenece al mundo terrenal. Esa distancia deliberada entre lo natural y lo perfecto refuerza la idea de que Venus es un símbolo abstracto de lo sublime.

La obra no se inscribe en una tradición religiosa —lo cual era lo más común en la época—, sino que ofrece una visión pagana y humanista, que coloca al cuerpo femenino en el centro como emblema de armonía y perfección. Sin embargo, al hacerlo bajo el amparo de los Médici y en un contexto de reflexión filosófica, la pintura trasciende cualquier lectura superficial de erotismo o sensualidad.

Otras obras con secretos

El jardín de las delicias (El Bosco)

Este tríptico del siglo XV es uno de los enigmas más fascinantes del arte occidental. Su panel central, lleno de figuras desnudas, criaturas fantásticas y paisajes imposibles, ha sido interpretado como una advertencia moral, una visión del paraíso, e incluso una codificación de ideas alquímicas y heréticas. La falta de documentación sobre la intención del autor hace que cada generación proyecte nuevas lecturas sobre su significado.

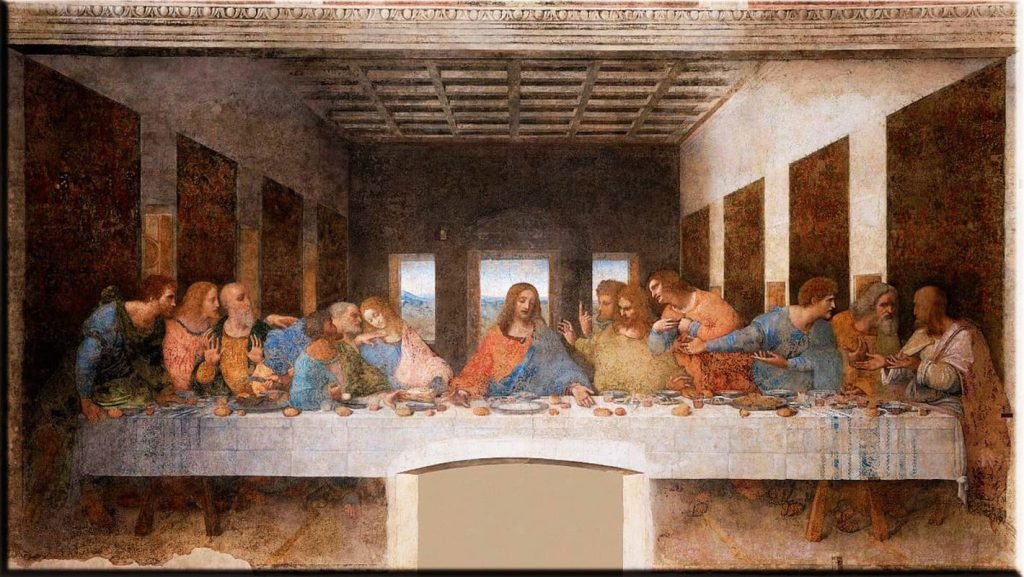

La última cena (Leonardo da Vinci)

Además de su maestría compositiva, esta obra ha dado pie a infinitas teorías. ¿Es realmente Juan el que aparece junto a Jesús o podría ser María Magdalena? ¿Oculta Leonardo mensajes secretos en la disposición de los apóstoles o en los gestos de sus manos? La cultura popular, especialmente a raíz de novelas como El código Da Vinci, ha mantenido viva esta intriga.

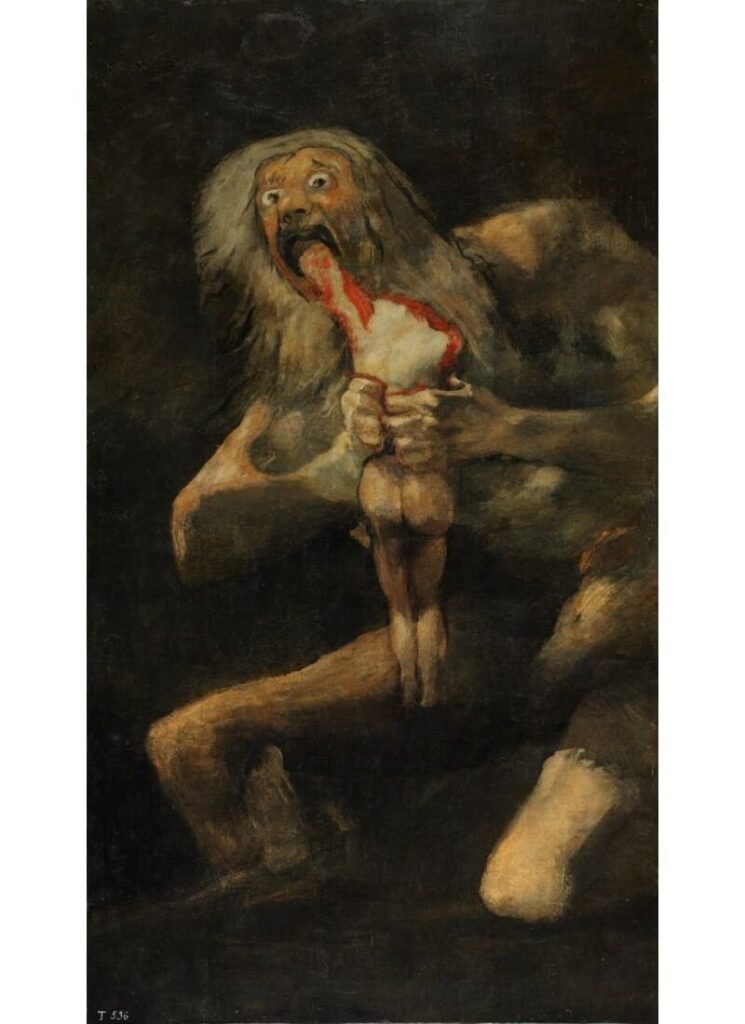

Saturno devorando a su hijo (Francisco de Goya)

Esta pintura cruda y brutal, parte de las Pinturas Negras, ha sido vista como un retrato de la locura, una crítica a la violencia institucional o incluso una representación simbólica del poder que destruye a sus propios hijos. Su carácter oscuro y visceral sigue provocando incomodidad y reflexión.

Guernica (Pablo Picasso)

Convertido en un símbolo universal del horror de la guerra, Guernica está lleno de elementos simbólicos: el toro, el caballo, la madre con el niño muerto. Sin embargo, Picasso nunca explicó su significado con claridad, lo que ha generado múltiples interpretaciones políticas, poéticas y personales.