Desde que existe la civilización, los seres humanos han buscado maneras de entretenerse, de evadirse de la rutina y de celebrar. El ocio y el entretenimiento han acompañado a las sociedades desde sus inicios, reflejando sus valores, tensiones y estructuras de poder. Desde los sangrientos espectáculos en el Coliseo romano hasta las pantallas de bolsillo que hoy llevamos en el móvil, la historia del entretenimiento es también la historia del cambio cultural, tecnológico y político.

Este artículo propone un recorrido dinámico a través de las formas de ocio más representativas en Occidente, desde la Antigüedad hasta la era del streaming. En el camino veremos cómo se ha transformado la idea misma de «diversión», cómo se han gestionado los espacios y tiempos de ocio y cómo el entretenimiento ha pasado de ser un ritual colectivo a una experiencia cada vez más personalizada, marcada por los algoritmos, la inmediatez y la hiperconexión.

El ocio en la Antigüedad: ritual, guerra y espectáculo

En las primeras grandes civilizaciones, el ocio era una parte fundamental de la vida social, política y religiosa. En el mundo grecorromano, por ejemplo, el tiempo libre estaba estrechamente vinculado al estatus social. Solo aquellos que no necesitaban trabajar —ciudadanos libres, aristócratas, sacerdotes— podían dedicarse al cultivo de la mente y del cuerpo a través del arte, la filosofía, los juegos o el deporte. Para los griegos, el ocio (skholé) no era inactividad, sino el espacio para el pensamiento, el debate y el aprendizaje. Se valoraba como una forma superior de vida, mientras que el trabajo manual quedaba relegado a esclavos y clases inferiores.

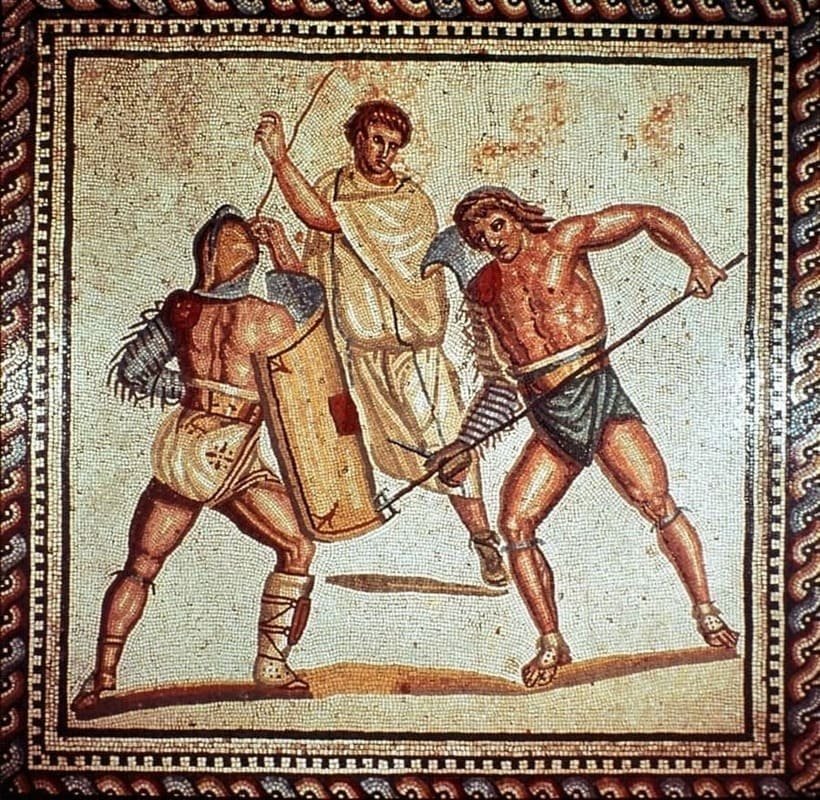

En Roma, el ocio adquirió una dimensión espectacular y política. Las luchas de gladiadores, las carreras de cuadrigas y los combates navales simulados en el Coliseo, además de entretener, servían para reafirmar el poder imperial y calmar las tensiones sociales (“panem et circenses”, es decir, “pan y circo”). Estos eventos masivos eran gratuitos y organizados por el Estado o por figuras poderosas, como forma de ganar apoyo popular. El ocio se convertía así en una herramienta de control, una válvula de escape frente a la dureza del día a día.

El entretenimiento también tenía una dimensión ritual. En Egipto o Mesopotamia, las celebraciones religiosas incluían música, danzas y banquetes públicos. En todos los casos, el ocio estaba lejos de ser neutral: reflejaba la jerarquía social, los valores dominantes y la relación entre poder, cuerpo y comunidad.

Edad Media: ocio entre lo sacro y lo popular

Durante la Edad Media, el ocio quedó fuertemente condicionado por la visión cristiana del mundo. El tiempo libre no era concebido como un derecho o una fuente de placer individual, sino como una ocasión para el recogimiento espiritual o la celebración religiosa. El calendario festivo estaba marcado por la liturgia: procesiones, romerías, santos patronos y grandes celebraciones colectivas que convertían la devoción en espectáculo público. Las fiestas, muchas veces heredadas de antiguas tradiciones paganas, eran toleradas o reconvertidas por la Iglesia, que buscaba canalizar las emociones populares dentro de un marco moral aceptable.

No obstante, también existía un ocio más profano, ligado a las clases populares: juglares que recorrían villas y castillos contando historias, trovadores que cantaban poemas épicos, bufones que animaban las cortes, mercados y ferias que combinaban el comercio con el entretenimiento. El torneo caballeresco, por ejemplo, no era solo entrenamiento militar, sino una exhibición pública de fuerza y prestigio.

Los espacios de ocio eran también lugares de socialización: tabernas, plazas, caminos de peregrinación, todos cargados de una vitalidad que escapaba al control total de la Iglesia. Por eso, a medida que el tiempo libre se llenaba de juegos, apuestas o bailes considerados “peligrosos”, surgían cada vez más normas para restringirlos: se condenaban los espectáculos indecentes, la mezcla de clases o géneros en ciertos espacios, e incluso algunas actividades deportivas. Así, el ocio medieval oscilaba entre lo permitido y lo censurado, entre la fiesta sagrada y la fiesta popular, en un equilibrio siempre vigilado por el poder.

Renacimiento e Ilustración: el ocio ilustrado

Con el Renacimiento y la expansión de las ideas humanistas, el ocio comenzó a adquirir nuevas formas, más ligadas al conocimiento, la sensibilidad artística y el placer individual. Las cortes europeas se convirtieron en centros de consumo cultural, donde el teatro, la música, la danza y la poesía eran signos de refinamiento y prestigio social. La ópera, por ejemplo, emergió como un espectáculo total que combinaba arte, escenografía y virtuosismo vocal, reservado a las élites urbanas y cortesanas.

Al mismo tiempo, el desarrollo de la imprenta permitió, por primera vez, la circulación amplia de libros, abriendo un espacio para un ocio más íntimo e introspectivo: la lectura. Las novelas de aventuras, los tratados filosóficos, los ensayos científicos, incluso los panfletos políticos, se convirtieron en formas de entretenimiento para una burguesía en ascenso. Leer era tanto una forma de ocio como de educación: una manera de cultivar la mente, formar opinión y participar en los debates de la época.

Durante la Ilustración, el ocio pasó a ser también un espacio para la razón y el pensamiento crítico. En los cafés y salones, la conversación se convirtió en arte: tertulias filosóficas, lecturas públicas, debates sobre política o moral. Estas formas de ocio intelectual ayudaron a articular nuevos modelos de ciudadanía, y anticipaban un cambio en la relación entre tiempo libre, esfera pública y emancipación individual.

Revolución industrial y siglo XIX: el ocio como producto de consumo

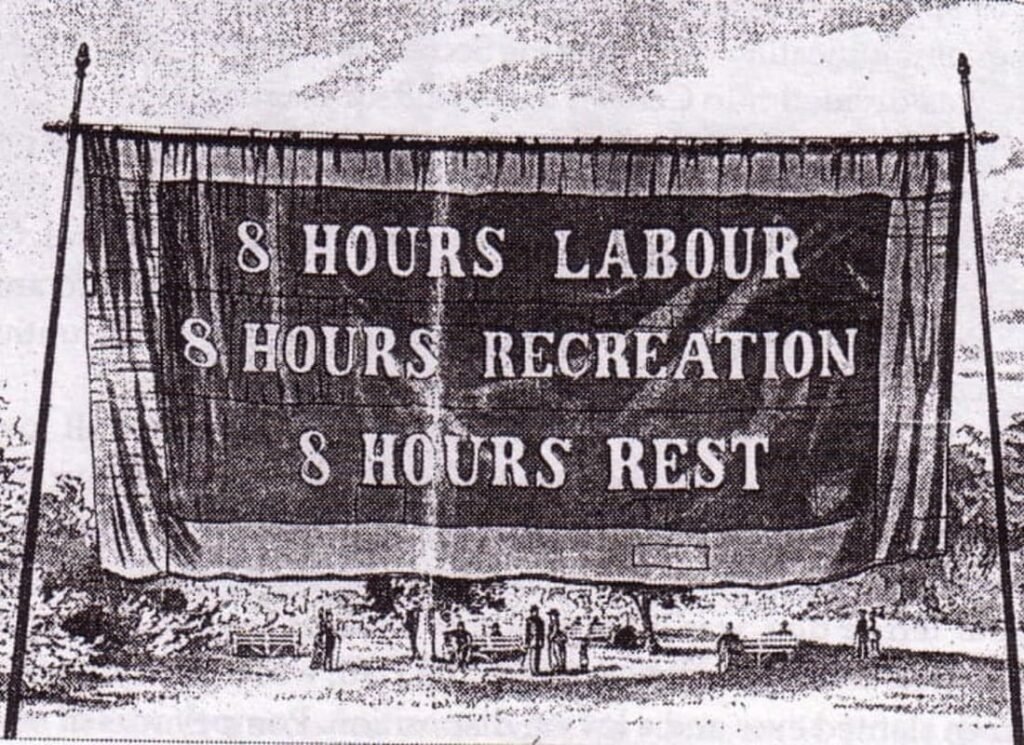

La Revolución Industrial transformó radicalmente la relación entre trabajo y tiempo libre. El reloj marcó el ritmo de las fábricas, y el tiempo se convirtió en una mercancía más. En las ciudades industriales, las jornadas laborales podían superar las doce horas, y el ocio desaparecía prácticamente para las clases trabajadoras. Sin embargo, fue precisamente en este contexto de explotación donde comenzó a reivindicarse el tiempo libre como derecho.

Los movimientos obreros lucharon por la reducción de la jornada laboral, el descanso dominical y el derecho al tiempo libre, conquistando poco a poco espacios de ocio que no estuvieran sometidos a la lógica del capital. Las mutualidades, ateneos obreros, sociedades recreativas y círculos culturales surgieron como formas de ocio autogestionado, donde se combinaban la educación popular con la cultura del descanso.

Mientras tanto, la burguesía desarrollaba su propia cultura del ocio: cafés, balnearios, paseos, museos, conciertos y parques públicos. La ciudad moderna comenzó a planificarse para incluir espacios dedicados a la recreación y el consumo. Nacieron también nuevas formas de espectáculo masivo, como el circo, el cabaré, el teatro comercial y, hacia finales del siglo, el cinematógrafo. Apareció también el turismo como práctica moderna, gracias al ferrocarril y al aumento del poder adquisitivo de ciertas clases.

Siglo XX: ocio masivo y cultura de consumo

El siglo XX fue testigo de una expansión sin precedentes del ocio, tanto en su alcance como en sus formas. Las conquistas laborales, como la jornada de ocho horas, el fin de semana libre y las vacaciones pagadas, consolidaron el tiempo libre como derecho. Por primera vez, amplios sectores de la población accedían a actividades recreativas fuera del trabajo: viajar, ir al cine, asistir a espectáculos, practicar deportes o simplemente descansar.

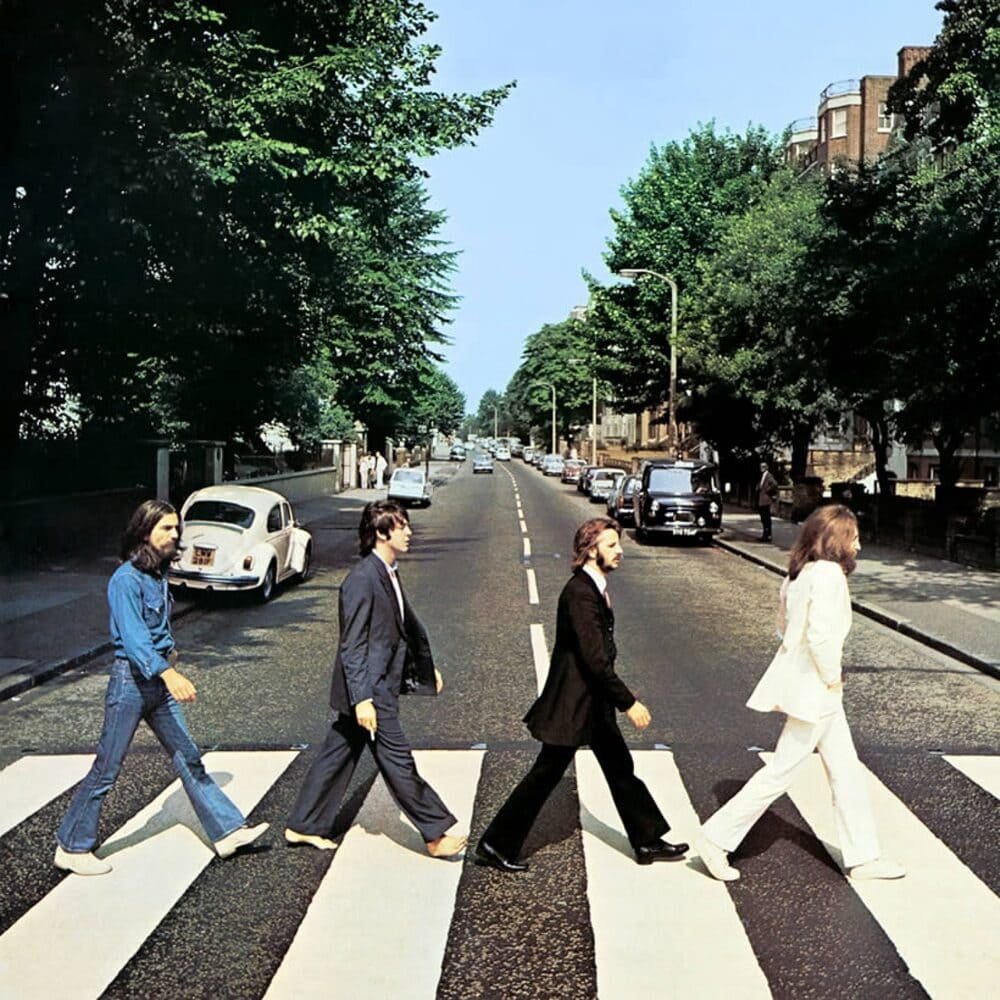

Al mismo tiempo, surgió una industria del entretenimiento cada vez más poderosa. El cine se convirtió en la gran forma de ocio del siglo, accesible y popular, capaz de crear mitos, alimentar deseos y modelar imaginarios colectivos. Más tarde llegaron la radio y la televisión, que transformaron el hogar en escenario del entretenimiento. El ocio ahora también se consumía en casa, en horarios regulados, como parte de la vida cotidiana.

Las marcas, la publicidad y la cultura pop (música, moda, estrellas mediáticas) convirtieron el ocio en uno de los pilares del capitalismo de masas. Se configuró así una cultura del consumo donde divertirse se volvió casi una obligación, y donde el tiempo libre se mercantilizó por completo.

Pero también hubo resistencia. Desde el situacionismo hasta las contraculturas de los 60 y 70, muchos colectivos cuestionaron esta domesticación del ocio: se reivindicaron formas de ocio creativo, autónomo y disruptivo. El juego, el arte, el cuerpo y la calle reaparecieron como espacios de experimentación, protesta y comunidad, frente a una cultura de masas que prometía diversión, pero ofrecía conformismo.

Siglo XX: ocio digital y cultura algorítmica

En el siglo XXI, el ocio ha sido completamente atravesado por la digitalización. El surgimiento de internet, las redes sociales y las plataformas de streaming como Netflix, YouTube o Twitch ha transformado lo que consumimos en nuestro tiempo libre, pero también cómo, cuándo y por qué lo hacemos. El ocio ya no está limitado por el espacio o el horario: es permanente, ubicuo y personalizado.

Estas plataformas prometen miles de opciones disponibles al instante, sin necesidad de moverse del sofá. Podemos maratonear series, jugar videojuegos online con personas del otro lado del mundo, ver tutoriales, escuchar podcasts, crear contenidos o desplazarnos infinitamente por un feed. El ocio se ha vuelto multitarea, fragmentado y regido por el algoritmo: vemos lo que nos sugiere la plataforma, no necesariamente lo que elegimos.

Pero esto no tiene por qué suponer más disfrute. De hecho, suele traducirse en fatiga de elección, ansiedad por estar al día o una sensación de no desconectar nunca del todo. El trabajo invade el ocio (el correo, las notificaciones constantes…), y el ocio se vuelve trabajo (crear contenido, ganar seguidores, monetizar tu tiempo libre). El capitalismo ha colonizado también nuestra imaginación: incluso el descanso está condicionado por la lógica de la productividad.

Al mismo tiempo, han surgido nuevas formas de ocio comunitario y crítico: desde los videojuegos independientes y el arte digital participativo hasta las plataformas colaborativas, los memes políticos o las acciones colectivas online. La cultura fan, las narrativas compartidas y los espacios de cuidado y creatividad también siguen floreciendo en la red.