A lo largo de la historia, las pandemias han dejado una huella profunda en la salud pública, pero también en la organización social, la economía, la cultura y la conciencia colectiva de cada época. Desde la devastadora Peste Negra en el siglo XIV hasta la mortífera gripe española del siglo XX y la reciente crisis global del COVID-19, estas catástrofes sanitarias han funcionado como espejos que reflejan las fortalezas y debilidades de las sociedades que las padecen. Las pandemias revelan patrones comunes: reacciones iniciales de incredulidad, búsqueda de culpables, transformaciones aceleradas en los modos de vida y, en algunos casos, reformas estructurales duraderas.

Este artículo propone un recorrido comparativo por tres de las pandemias más significativas de la historia: la Peste Negra, la gripe española y la pandemia de COVID-19. A través del análisis de sus contextos, impactos sociales y sanitarios, y las respuestas políticas e institucionales, nos preguntamos: ¿qué hemos aprendido como humanidad? ¿estamos mejor preparados o seguimos repitiendo los mismos errores? Este ejercicio de memoria crítica busca, además de comprender el pasado, iluminar los desafíos del presente y futuro.

La Peste Negra (1347-1353)

La Peste Negra fue una de las pandemias más letales de la historia de la humanidad. Se estima que pudieron morir unas 80 millones de personas en Eurasia y el norte de África durante el brote, lo que supuso la desaparición de entre el 30 y el 60% de la población europea. La pandemia comenzó en Asia central y llegó a Europa a través de las rutas comerciales, particularmente por los puertos italianos como el de Génova. La bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que parasitaban a ratas negras, fue la causante de esta devastación.

El contexto histórico de la Europa del siglo XIV estuvo marcado por el hambre, la guerra y una estructura social profundamente jerarquizada, dominada por el sistema feudal. Las malas cosechas y las tensiones políticas habían dejado a la población debilitada, lo que facilitó la expansión rápida y mortal de la enfermedad. La medicina de la época, basada aún en teorías hipocráticas y galénicas, fue incapaz de ofrecer explicaciones eficaces ni tratamientos.

Las reacciones sociales fueron intensas y caóticas. El miedo, la desesperación y la falta de comprensión científica dieron lugar a múltiples respuestas: desde procesiones religiosas y autoflagelaciones hasta la persecución de minorías, especialmente judías, a quienes se culpó de envenenar pozos. Se vivieron episodios de violencia extrema y marginación.

Las consecuencias fueron de gran alcance. A corto plazo, provocó un colapso demográfico con efectos directos de la economía feudal: la escasez de mano de obra dio mayor poder de negociación a campesinos y trabajadores, lo que sentó las bases para transformaciones económicas posteriores. En el ámbito cultural, el arte y la literatura reflejaron el impacto del trauma colectivo, con una fuerte presencia de la muerte como tema central (como en las danzas macabras o los relatos de Decamerón de Boccaccio).

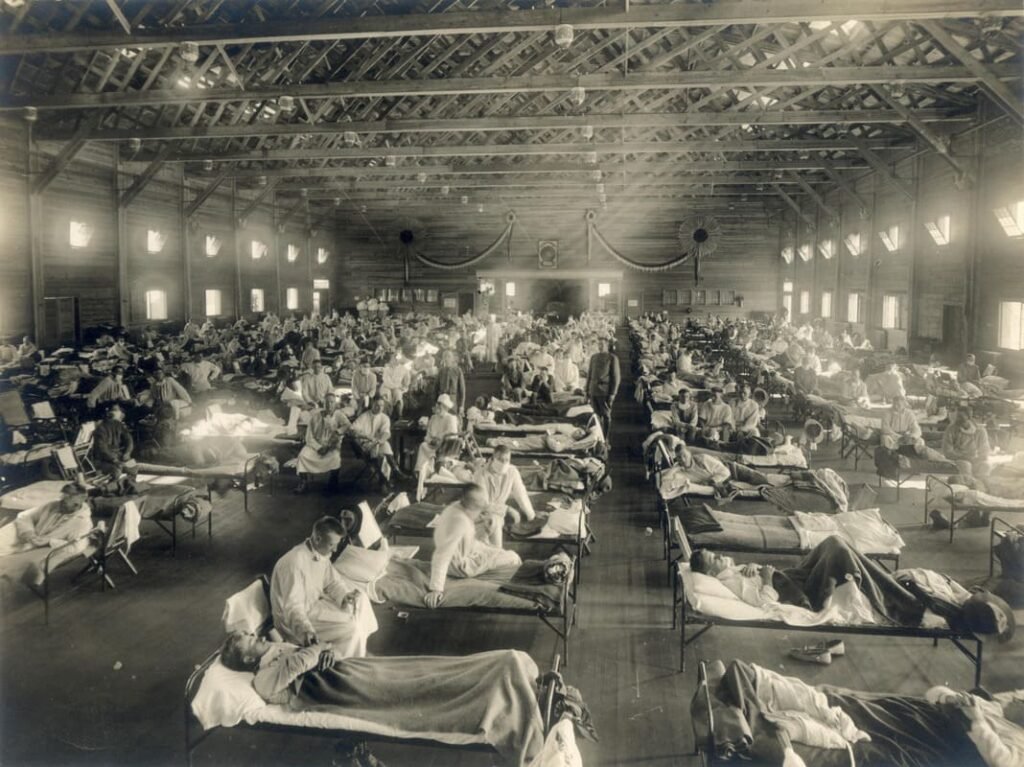

La gripe española (1918-1919)

La mal llamada “gripe española” fue una pandemia global que se desató al final de la Primera Guerra Mundial y que causó entre 21 y 50 millones de muertes a nivel mundial, superando ampliamente las bajas del conflicto bélico. A diferencia de pandemias anteriores, esta fue causada por un virus, de la gripe tipo A, el H1N1, y afectó con especial virulencia a personas jóvenes y sanas, lo que desconcertó a la comunidad médica del momento.

El contexto de su aparición fue complejo. Se cree que el primer caso se dio en Estados Unidos, en marzo de 1918, en contexto de guerra. Las condiciones de hacinamiento en trincheras y hospitales militares favorecieron la rápida propagación del virus, que se expandió por todo el mundo gracias a los movimientos de tropas. España, al estar fuera de la censura de guerra, fue uno de los primeros países en informar abiertamente sobre esta enfermedad. Por ello, la prensa internacional la bautizó erróneamente como “gripe española”.

La pandemia se manifestó en varias oleadas, siendo la segunda, a finales de este año, la más letal. En muchos lugares, la respuesta institucional fue limitada o tardía. Las autoridades, centradas en el fin de la guerra y temerosas de generar pánico, minimizaron la gravedad de la situación. La desinformación fue un elemento clave que agravó la crisis, impidiendo una respuesta sanitaria eficaz. Aunque se cerraron escuelas y se limitaron algunas reuniones públicas, las medidas fueron desiguales y no siempre obedecieron a criterios científicos.

A nivel social, dejó una marca menos visible que otras pandemias, en parte porque coincidió con un momento de intensa transformación geopolítica y cultural. Sin embargo, sus efectos fueron significativos: propició avances en salud pública, favoreció la profesionalización de la enfermería y motivó la creación o reforma de sistemas sanitarios nacionales en muchos países. También impulsó la importancia de la medicina preventiva, el registro de datos epidemiológicos y la coordinación internacional.

COVID-19 (2019-2023)

La pandemia de COVID-19 marcó el inicio de la década de 2020 con una crisis global sin precedentes en la era digital y globalizada. Causada por el virus SARS-CoV-2, detectado por primera vez en Wuhan (China) a finales de 2019, la enfermedad se expandió rápidamente y obligó a gobiernos de todo el mundo a imponer confinamientos masivos, cerrar fronteras y suspender actividades sociales, económicas y educativas.

A diferencia de pandemias anteriores, el COVID-19 se desarrolló en un contexto de conectividad instantánea y dependencia de redes globales. Esto permitió tanto una rápida difusión de la información como una oleada de desinformación sin precedentes. La infodemia – la sobreabundancia de datos confusos o falsos – se convirtió en un reto añadido para la gestión de la crisis, generando desconfianza hacia autoridades sanitarias, vacunas y medidas de prevención.

Las respuestas institucionales variaron enormemente entre países. Mientras algunos optaron por estrategias de contención estrictas, otros minimizaron la amenaza o actuaron con lentitud. La desigualdad entre regiones quedó en evidencia, tanto en el acceso a recursos médicos como en la distribución de vacunas. La pandemia también reveló las fracturas del sistema capitalista contemporáneo: la fragilidad de las cadenas de suministro, la precariedad laboral, la desigualdad digital y la falta de inversión sostenida en sanidad pública.

El impacto social fue profundo. El confinamiento prolongado modificó nuestras formas de vivir, trabajar, aprender y relacionarnos. Se dispararon los niveles de ansiedad y depresión, especialmente entre jóvenes y personas mayores. Al mismo tiempo, surgieron nuevas formas de solidaridad, redes de apoyo comunitario y un renovado interés por el cuidado, lo colectivo y lo esencial. Las artes y la cultura, aunque duramente golpeadas por la paralización de eventos, encontraros vías de resistencia a través de lo digital.

La carrera por la vacuna fue un hito científico sin precedentes en velocidad y escala, pero también dejó al descubierto las tensiones entre propiedad intelectual, lucro farmacéutico y derecho a la salud. La pandemia de COVID-19 dejó abiertas preguntas estructurales sobre el futuro: ¿cómo repensar nuestras sociedades para que sean más resilientes, justas y sostenibles?

Comparación transversal y lecciones aprendidas

Aunque separadas por siglos, estas pandemias, junto a muchas otras, comparten rasgos fundamentales: el impacto desestabilizador sobre el orden establecido, la expansión global a través de redes de movilidad y comercio, y la revelación de las vulnerabilidades sociales preexistentes. En cada caso, las pandemias, además crisis sanitarias, fueron también fenómenos sociales, culturales y políticos que pusieron a prueba las estructuras de poder, los saberes científicos y las respuestas colectivas.

Una de las primeras constantes observables es la importancia del contexto histórico en la gestión y consecuencias de cada pandemia. La Peste Negra se dio en un mundo sin conocimientos microbiológicos ni instituciones sanitarias formales; la gripe española afectó a sociedades agotadas por la guerra y carentes de un sistema de salud pública robusto; mientras que el COVID-19 irrumpió en un sistema globalizado, tecnológicamente avanzado, pero profundamente desigual. El conocimiento científico, por sí solo, no basta sin una infraestructura de salud accesible, políticas coordinadas y confianza social.

En cuanto a las respuestas sociales, en las tres pandemias emergieron fenómenos similares: miedo, búsqueda de culpables, desinformación y, al mismo tiempo, gestos de solidaridad y resiliencia. En todos los casos, las crisis sanitarias sacaron a la luz las tensiones estructurales de cada sociedad. En la Edad Media, fue el orden feudal; en 1918, la fragilidad de los Estados tras la guerra; en el siglo XXI, la precariedad del modelo neoliberal y la necesidad urgente de repensar el valor de lo público.

Desde el punto de vista sanitario, la evolución es clara: hemos pasado de una medicina basada en teorías místicas y sin herramientas diagnósticas, a una comprensión virológica aún incipiente, hasta alcanzar una biomedicina capaz de desarrollar vacunas en tiempo récord. Sin embargo, persisten desafíos: la equidad en el acceso, la preparación preventiva y la lucha contra la desinformación siguen siendo tareas pendientes.

Las lecciones aprendidas apuntan hacia la necesidad de fortalecer los sistemas de salud pública, garantizar la transparencia institucional, invertir en educación científica y fomentar una cultura del cuidado y la responsabilidad colectiva. Las pandemias, como fenómenos cíclicos en la historia humana, no pueden evitarse por completo, pero sí es posible reducir su impacto mediante políticas justas, ciencia abierta y cooperación global.

La historia de las pandemias es, en el fondo, la historia de nuestras sociedades enfrentándose a sus propios límites: científicos, políticos, morales. De hecho, nos muestran un patrón que se repite: la enfermedad irrumpe tanto en los cuerpos como en las estructuras sociales, exponiendo desigualdades, miedos y fisuras, pero también provocando momentos de transformación.

Hemos aprendido mucho: sobre virus y vacunas, sobre higiene y salud pública, sobre la necesidad de actuar colectivamente frente a amenazas comunes. Pero también hemos comprobado, una y otra vez, que el conocimiento no siempre basta si no va acompañado de solidaridad, equidad y voluntad política. El progreso médico no puede desvincularse del progreso social.

Quizás la lección más importante es que la historia no está para repetirse, sino para ser comprendida. Solo así podremos afrontar los retos del futuro con memoria, empatía y conciencia colectiva.