Desde el Renacimiento, el cuerpo humano se convirtió en el punto de encuentro entre arte y ciencia. En una época marcada por el humanismo y el redescubrimiento del saber clásico, artistas y médicos compartieron una misma ambición: comprender la estructura de la vida y representar con precisión la naturaleza. El cuerpo, antes concebido como símbolo teológico, pasó a ser objeto de observación empírica y fundamento del conocimiento.

La práctica de la disección, antaño prohibida, se integró en la formación de artistas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, mientras que médicos como Andrés Vesalio recurrieron al lenguaje visual para legitimar sus descubrimientos. Así, la anatomía se convirtió en un territorio común donde ciencia y arte se enriquecieron mutuamente: los artistas aportaron sensibilidad estética y los anatomistas, rigor descriptivo.

Este artículo analiza cómo la representación del cuerpo abierto en el Renacimiento articuló una nueva mirada sobre lo humano, fusionando precisión científica e ideal estético. A través de las obras de Leonardo, Vesalio y Miguel Ángel, entre otros, se examina cómo el arte no solo reflejó el conocimiento médico, sino que participó activamente en su construcción.

Contexto histórico e intelectual

El Renacimiento europeo supuso una profunda transformación en la concepción del cuerpo y del conocimiento. El humanismo situó al ser humano en el centro del universo, impulsando un interés renovado por el estudio empírico de la naturaleza. En este contexto, el cuerpo dejó de entenderse como simple receptáculo del alma —según la tradición medieval cristiana— para convertirse en objeto de investigación racional y estética.

El redescubrimiento de los textos médicos de Hipócrates y Galeno, difundidos a través de las universidades de Padua y Bolonia, coincidió con el auge del dibujo anatómico como herramienta de conocimiento visual. La práctica de la disección —prohibida o restringida en la Edad Media— fue legitimada como método científico y pedagógico, dando lugar a los primeros teatros anatómicos. En ellos, la anatomía adquirió una dimensión pública y performativa, donde la disección del cuerpo era también una escenificación del saber.

El pensamiento neoplatónico florentino, por su parte, influyó en la interpretación simbólica del cuerpo: para autores como Marsilio Ficino, la belleza corporal reflejaba la armonía divina del cosmos. De ahí que los artistas buscaran representar el cuerpo con exactitud científica sin renunciar a su ideal trascendente. Según el historiador del arte Martin Kemp, este equilibrio entre observación empírica y aspiración espiritual define la singularidad del arte anatómico renacentista: una fusión entre el ojo del médico y la mano del artista.

Leonardo da Vinci: el artista como anatomista

Entre los artistas del Renacimiento, Leonardo da Vinci encarna de forma ejemplar la unión entre arte y ciencia. Su estudio del cuerpo humano trasciende la búsqueda de la belleza ideal para convertirse en una auténtica investigación anatómica. Desde finales del siglo XV, realizó numerosas disecciones en colaboración con médicos como Marcantonio della Torre en Pavía, produciendo más de doscientos dibujos anatómicos que combinan precisión científica y sensibilidad estética.

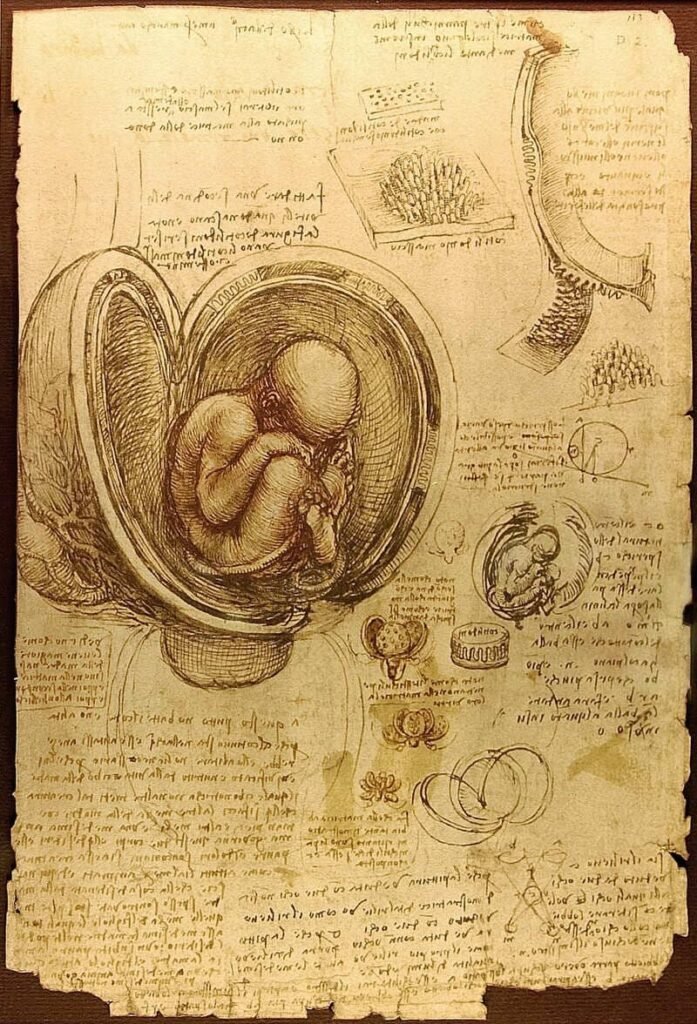

En sus cuadernos, Leonardo registra observaciones sobre músculos, huesos, órganos y el movimiento del cuerpo. Obras como el Estudio del feto en el útero (c. 1510) o los Estudios de los músculos del hombro y el brazo revelan un enfoque que integra el análisis mecánico con una visión casi poética de la vida. Según el médico Kenneth Keele, sus dibujos anatómicos constituyen “la primera gran síntesis entre la observación empírica y la representación artística”.

A diferencia de la tradición galénica, basada en la autoridad textual, Leonardo defiende la experiencia directa como fuente de conocimiento. En sus manuscritos, insiste en que el artista debe conocer la anatomía para representar el cuerpo de manera verosímil. Esta reivindicación del estudio anatómico transformó la enseñanza artística, pues estableció un vínculo entre la observación científica y la representación estética.

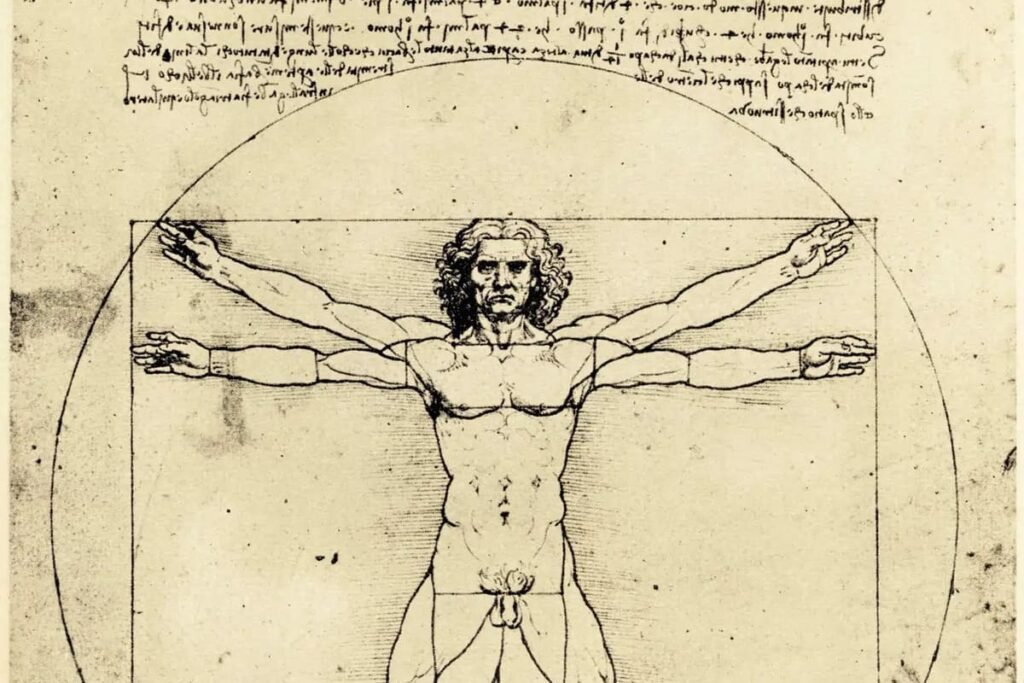

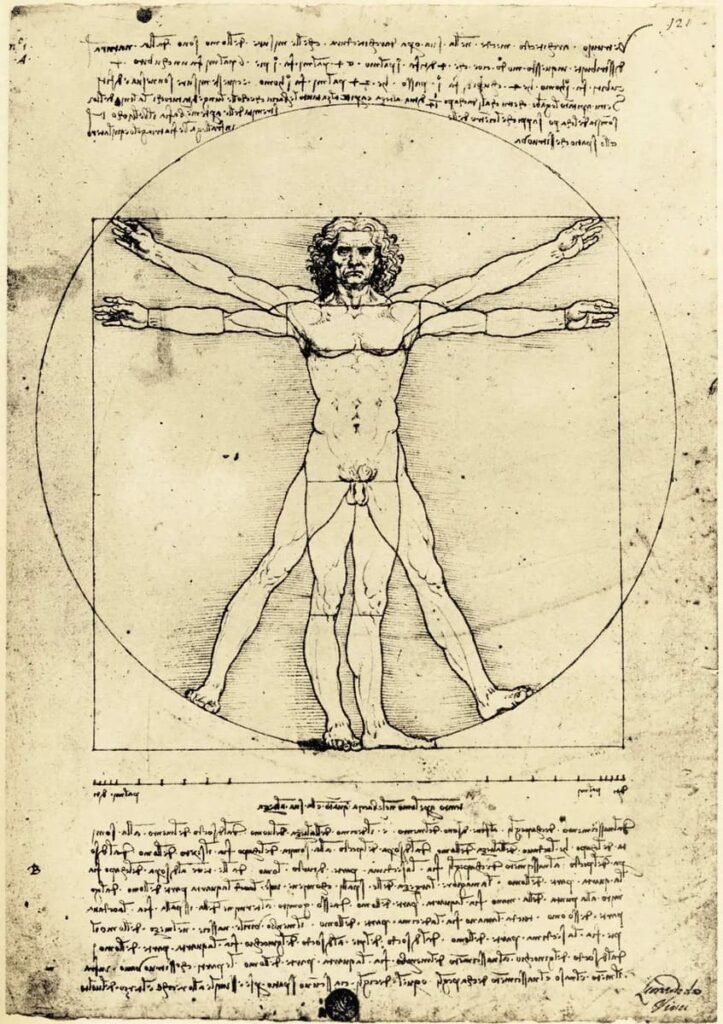

Leonardo entendía el cuerpo como una máquina perfecta y, a la vez, como un microcosmos del universo. En su célebre Hombre de Vitruvio (c. 1490), la geometría del cuerpo humano simboliza la armonía entre arte, ciencia y naturaleza. De este modo, su obra inaugura una nueva mirada: la del artista que abre el cuerpo no solo para imitarlo, sino para conocerlo.

Vesalio y la anatomía como espectáculo visual

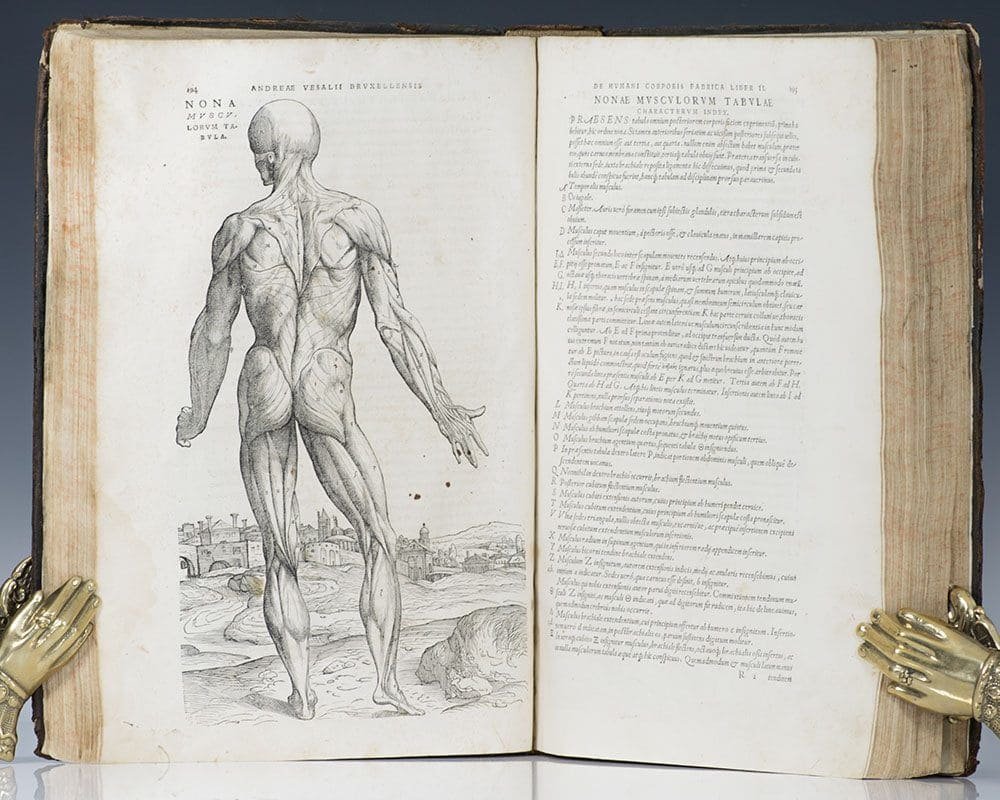

El punto culminante en la confluencia entre arte y medicina durante el Renacimiento se encuentra en la figura de Andrés Vesalio (1514–1564), considerado el fundador de la anatomía moderna. Su obra De humani corporis fabrica libri septem (Basilea, 1543) supuso una ruptura con la tradición galénica, marcando un antes y un después en la manera de representar el cuerpo humano. Vesalio basó sus estudios en la observación directa y la práctica quirúrgica de las disecciones, y confió en la imagen como medio privilegiado para transmitir conocimiento médico. Las detalladas ilustraciones de la Fabrica, realizadas probablemente por artistas del círculo de Tiziano, combinan exactitud anatómica y sofisticación estética.

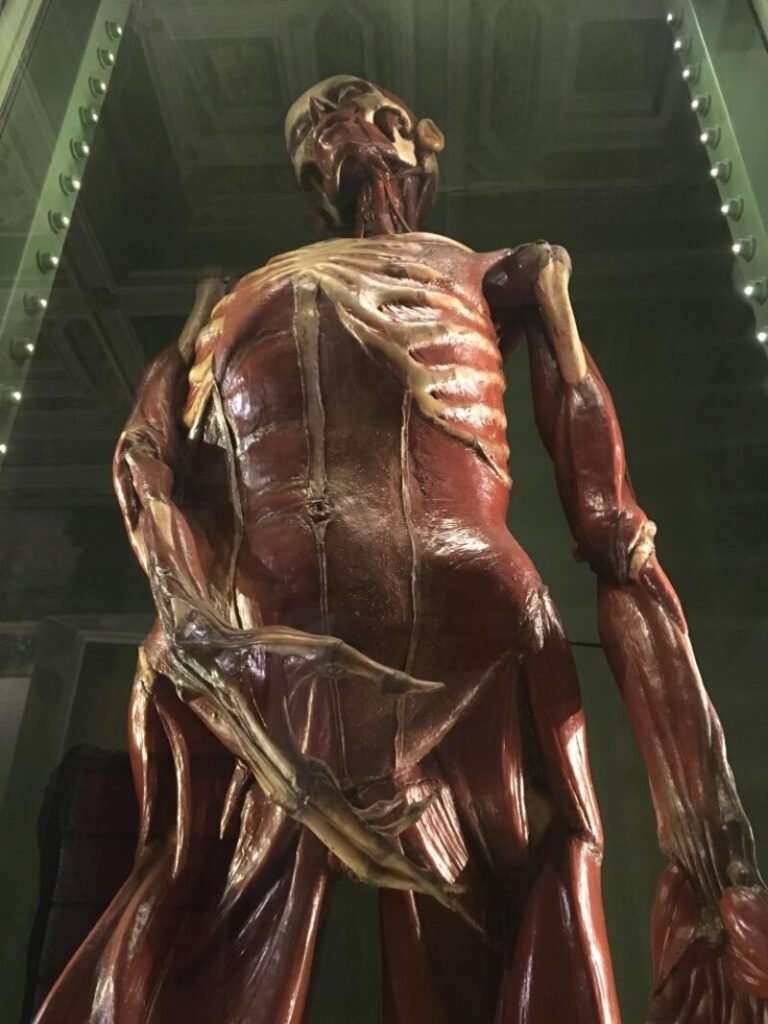

El frontispicio de la obra muestra una escena de disección pública, con el anatomista rodeado de espectadores. Esta composición introduce un cambio profundo en la cultura visual del saber: el cuerpo abierto se convierte en el centro de una teatralización del conocimiento. Como ha señalado el historiador Jonathan Sawday, la disección renacentista adquirió un carácter casi ritual, en el que el cuerpo humano era simultáneamente objeto de estudio científico y espectáculo social. En este sentido, la anatomía se presentaba como una manifestación del poder de la mirada y de la autoridad del saber médico.

Vesalio, al integrar el arte en la práctica científica, legitima la imagen como instrumento de verdad empírica. En la Fabrica, la imagen adquiere autonomía cognitiva y pedagógica. Este diálogo entre texto y figura visual, además de reforzar la precisión del conocimiento médico, contribuyó a consolidar la estética del cuerpo anatómico como una de las grandes expresiones de la cultura renacentista. El cuerpo disecado se transformó, así, en emblema del humanismo científico, donde la búsqueda del saber se unía a la fascinación por la forma humana.

Miguel Ángel y la anatomía del ideal

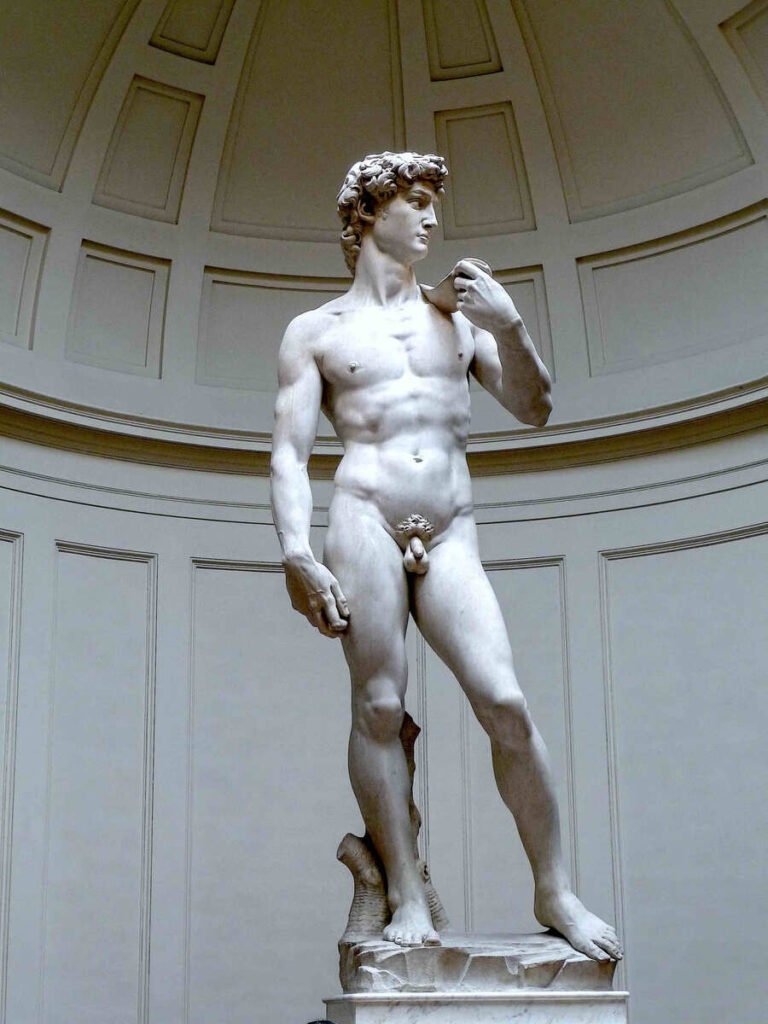

En la figura de Miguel Ángel Buonarroti (1475–1564), el estudio anatómico adquiere un sentido distinto al de Leonardo o Vesalio. Su interés por el cuerpo humano no responde tanto a un afán científico como a una búsqueda espiritual y estética. Formado en el ambiente neoplatónico de la corte de Lorenzo de Médici, Miguel Ángel concibe el cuerpo como manifestación visible de una energía divina. Para representar esa fuerza interior, realiza estudios anatómicos basados en la disección de cadáveres, actividad que practicó en secreto durante su juventud en la Iglesia del Santo Spirito de Florencia.

El conocimiento del cuerpo que obtiene de estas experiencias no se traduce en descripciones médicas, sino en una representación exaltada de la forma humana. En esculturas como el David (1501–1504) o la Piedad (1498–1499), la precisión anatómica se combina con un ideal de perfección física que trasciende lo natural. La musculatura, la tensión y el equilibrio expresan tanto la estructura corporal como la dimensión espiritual del ser humano. La anatomía en Miguel Ángel no busca revelar el interior del cuerpo, sino encarnar su potencia vital y moral.

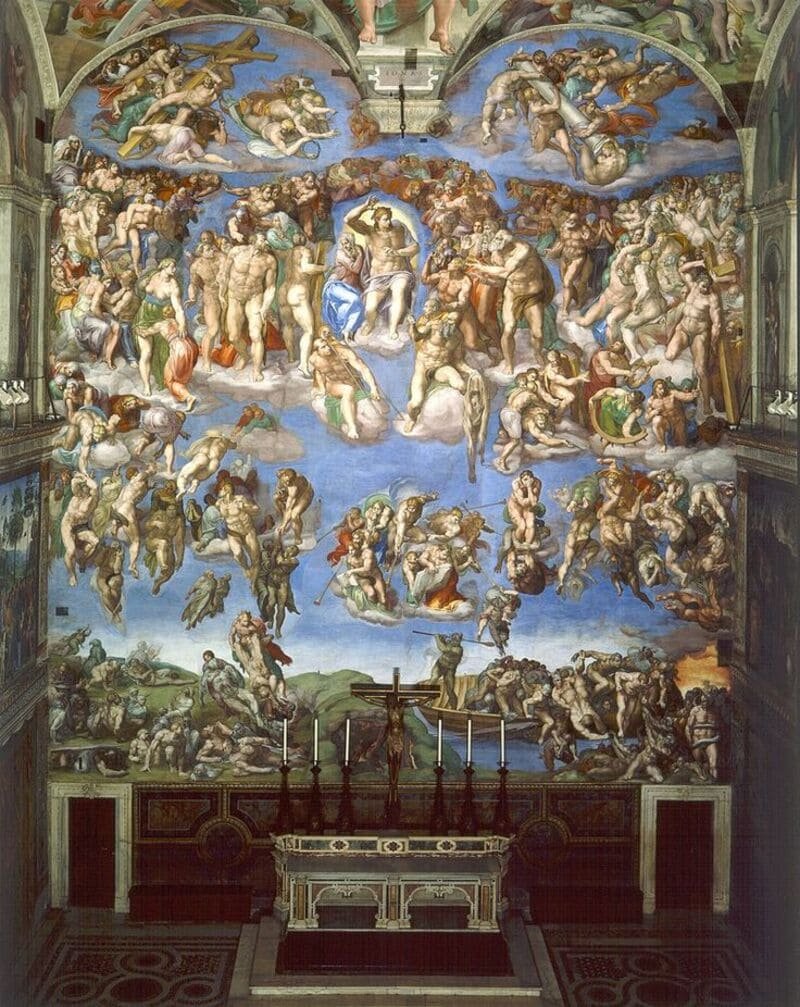

En sus frescos de la Capilla Sixtina, especialmente en el Juicio Final (1536–1541), el cuerpo se convierte en el principal vehículo de expresión teológica. Los gestos y torsiones revelan una concepción dinámica del ser humano, en la que la anatomía sirve como lenguaje de la salvación y el castigo. Como señala Kemp, en Miguel Ángel la observación anatómica se transforma en una anatomía del ideal, donde la precisión se subordina a la visión poética del cuerpo como signo de lo divino.

La difusión del saber anatómico de las manos de otros artistas

Aunque Leonardo da Vinci y Miguel Ángel representan los ejemplos más emblemáticos de la fusión entre arte y anatomía, no fueron los únicos en explorar el cuerpo como objeto de conocimiento. Durante el siglo XVI, numerosos artistas incorporaron el estudio anatómico a su práctica, tanto en Italia como en el norte de Europa, reflejando la expansión del interés científico en el arte.

En Bolonia, el escultor y grabador Ercole Lelli (aunque algo posterior, en el siglo XVIII) consolidaría más tarde la tradición de modelos anatómicos iniciada en el Renacimiento por artistas como Antonio del Pollaiuolo, cuyas figuras en movimiento muestran una atención excepcional a la musculatura y a la tensión corporal. También Andrea del Verrocchio, maestro de Leonardo, impulsó en su taller el estudio del cuerpo vivo y del modelo escultórico como fundamento del realismo pictórico.

En el ámbito germánico, Alberto Durero realizó una contribución decisiva al incorporar la anatomía dentro de un sistema de proporciones matemáticas. Sus tratados, como Vier Bücher von menschlicher Proportion (Cuatro Libros de la proporción humana, 1528), unieron la observación anatómica con la geometría del cuerpo ideal. Del mismo modo, Rafael Sanzio y sus discípulos asimilaron el conocimiento anatómico en composiciones donde la armonía corporal encarnaba la perfección moral.

El legado del cuerpo abierto

El estudio anatómico en el Renacimiento transformó la manera de concebir tanto el arte como el conocimiento del ser humano. La apertura del cuerpo, entendida no solo en sentido físico, sino también epistemológico, simbolizó una nueva actitud ante la naturaleza: observar, medir y comprender para revelar sus leyes internas. En ese proceso, los artistas y los médicos compartieron una misma confianza en la mirada como instrumento de verdad.

La anatomía se convirtió en una forma de conocimiento visual y en una estética del descubrimiento. En las manos de Leonardo, Vesalio o Miguel Ángel, el cuerpo dejó de ser un misterio inaccesible para convertirse en un territorio donde ciencia y arte coincidían en la búsqueda de lo esencial. Esa alianza entre precisión y belleza definió la sensibilidad humanista y marcó el inicio de la modernidad.

El legado del Renacimiento persiste en la cultura visual contemporánea: en la anatomía artística, en la ilustración médica, y, más ampliamente, en la idea de que conocer el cuerpo es también conocerse a uno mismo.