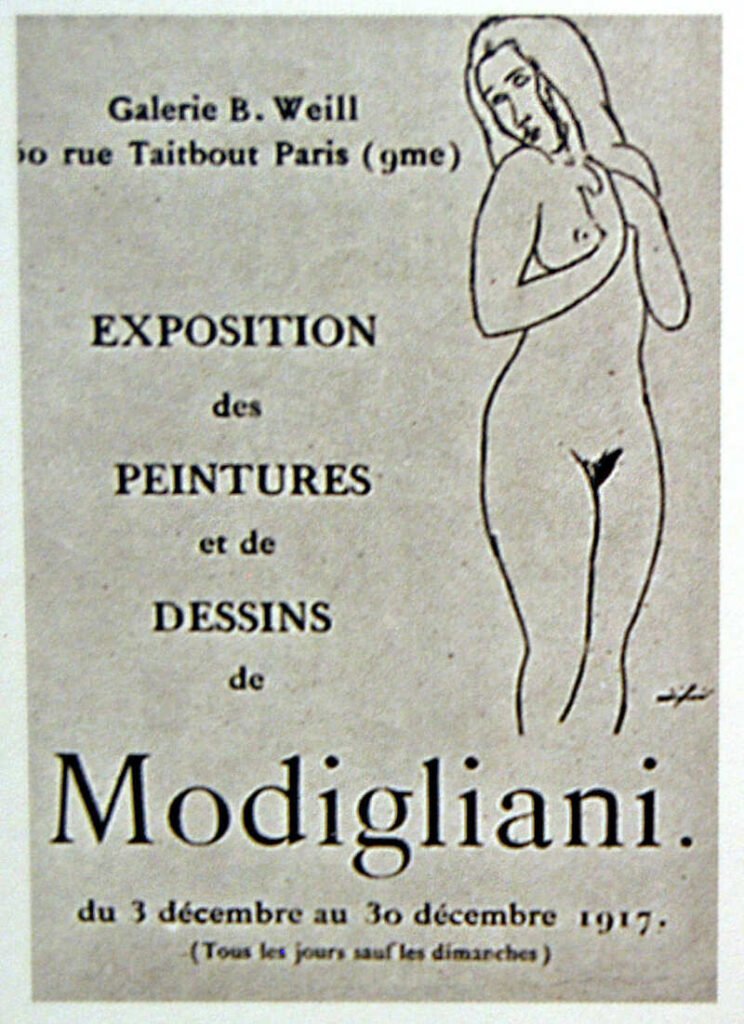

En diciembre de 1917, la galería Berthe Weill de París inauguró una exposición que acabaría en escándalo: la primera —y única— muestra individual en vida de Amedeo Modigliani. El pintor italiano, que desde su llegada a Montparnasse se había convertido en una figura excéntrica y marginal dentro de la bohemia parisina, presentó una serie de retratos y, sobre todo, desnudos femeninos que alteraron profundamente a la sociedad del momento. La policía clausuró la exhibición pocas horas después de su apertura, alegando «indecencia». La prohibición no solo reflejaba la incomodidad de la burguesía parisina frente a la frontalidad de esos cuerpos expuestos, sino también la tensión entre la vanguardia artística y la moral pública en los años de la Gran Guerra.

Este episodio, aunque humillante para Modigliani, condensó varios de los ejes fundamentales de la modernidad artística: la redefinición de la figura humana, el choque entre libertad creativa y censura, la dimensión política de la sensualidad en el arte y el rol de las instituciones en legitimar o silenciar ciertas estéticas. Hoy, un siglo después, los desnudos de Modigliani se consideran obras maestras de la pintura moderna, lejos de la acusación de obscenidad que en su momento los condenó. Analizar aquella exposición de 1917 nos permite reflexionar sobre el estatuto del arte moderno, su relación con la sociedad y la construcción del escándalo como motor de visibilidad.

Contexto histórico y biográfico

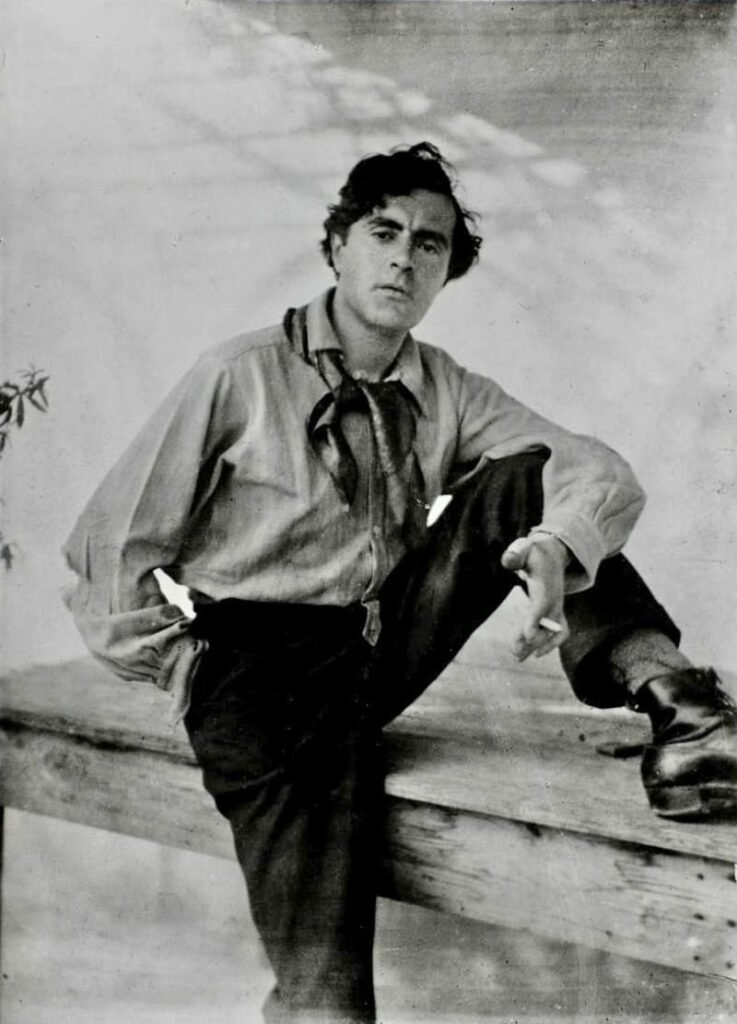

A comienzos del siglo XX, París se consolidó como el epicentro artístico de la modernidad. Montmartre primero, y más tarde Montparnasse, atrajeron a artistas de todas partes del mundo: pintores, escultores, escritores y poetas que compartían talleres, cafés y un modo de vida marcado por la precariedad y el espíritu experimental. En esa efervescencia cultural coincidieron figuras como Picasso, Brancusi, Soutine, Chagall o Apollinaire, todos ellos protagonistas de una revolución estética que rompía con los códigos académicos. Fue en este entorno donde Amedeo Modigliani (1884-1920), llegado de Italia en 1906, desarrolló su carrera breve e intensa.

Modigliani nació en Livorno en el seno de una familia judía sefardí, y se formó en Italia con influencias del Renacimiento, especialmente de Botticelli y de los maestros manieristas. Su traslado a París supuso un giro radical: allí entró en contacto con las vanguardias y con las nuevas corrientes formales que exploraban la simplificación y la estilización del cuerpo humano. También lo marcó la escultura africana y camboyana, cuyas formas alargadas y enigmáticas dejó ver tanto en sus tallas como en sus pinturas.

La vida personal de Modigliani estuvo atravesada por la enfermedad (tuberculosis), la adicción al alcohol, y la inestabilidad económica. Esta fragilidad, unida a su carácter bohemio, contribuyó a forjar la imagen del artista maldito. Sin embargo, pese a estas dificultades, logró consolidar un estilo propio reconocible: rostros ovalados, cuellos largos, ojos almendrados que a menudo aparecen vacíos, y un tratamiento del desnudo que oscilaba entre la sensualidad y la solemnidad.

En este ambiente aparece la figura de Berthe Weill, una de las pocas galeristas mujeres en París y una pionera en la promoción de artistas modernos. Weill ya había organizado exposiciones de Picasso y Matisse cuando decidió dar a Modigliani la oportunidad de mostrar su trabajo en solitario. Esta relación profesional resultó decisiva: sin ella, no habría tenido lugar la famosa exposición de 1917 que marcaría su destino.

La exposición de 1917

El 3 de diciembre de 1917 se inauguró en la galería de Berthe Weill la primera y única exposición individual de Amedeo Modigliani en vida. El espacio había adquirido cierta relevancia en el circuito parisino por la audacia de su propietaria. Weill, siempre atenta a las nuevas tendencias, había expuesto obras de Picasso, Derain o Matisse antes de que fueran ampliamente reconocidos. Al confiar en Modigliani, apostaba por un artista cuyo talento era evidente, aunque su reputación estaba marcada por la marginalidad y los excesos.

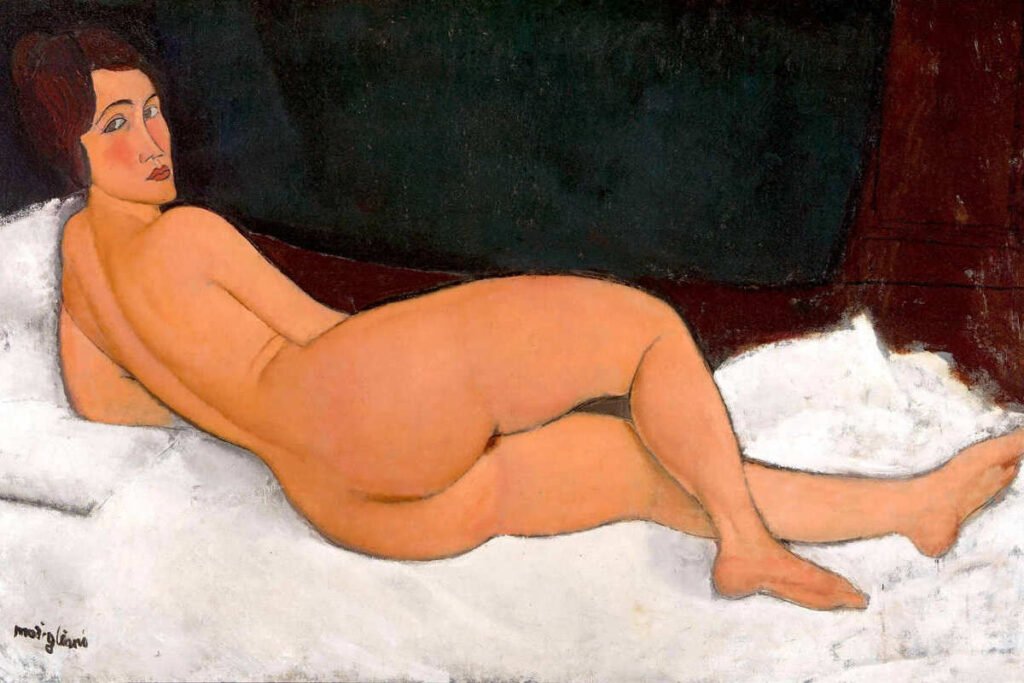

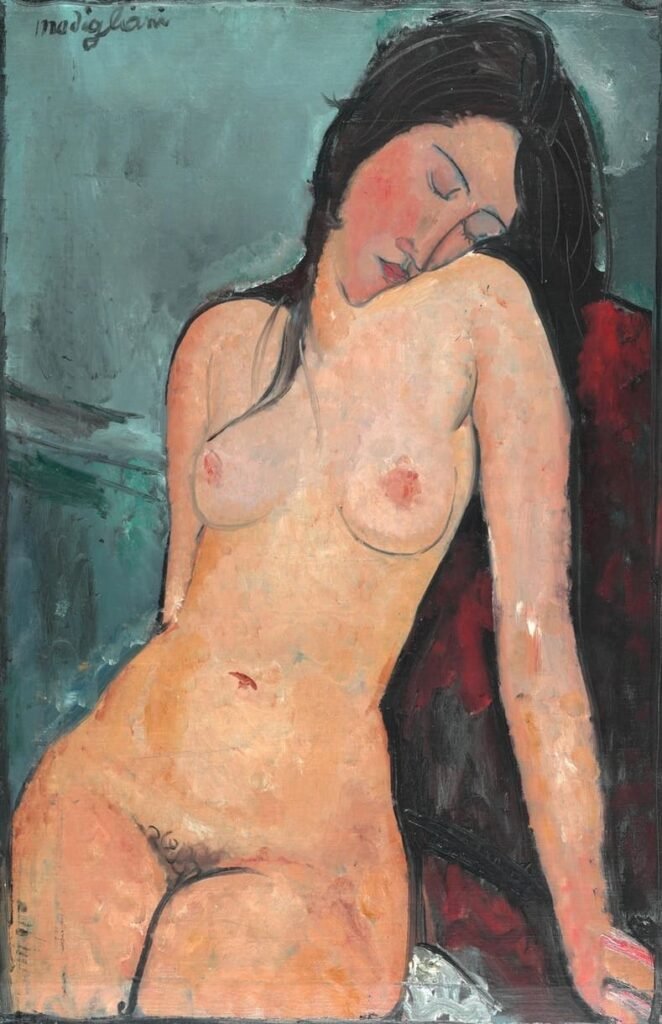

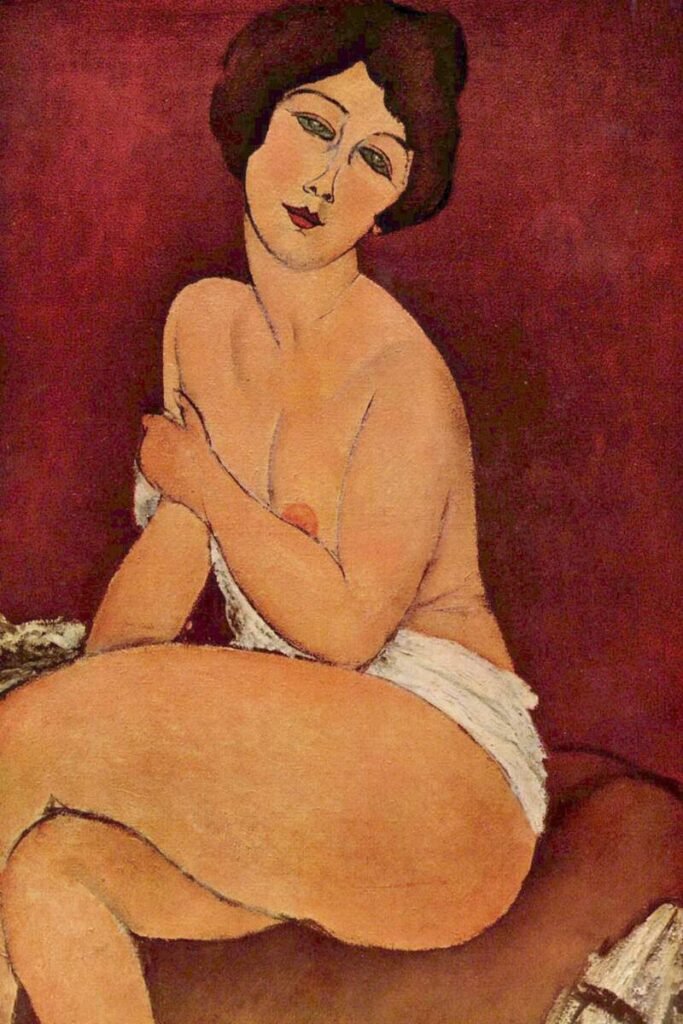

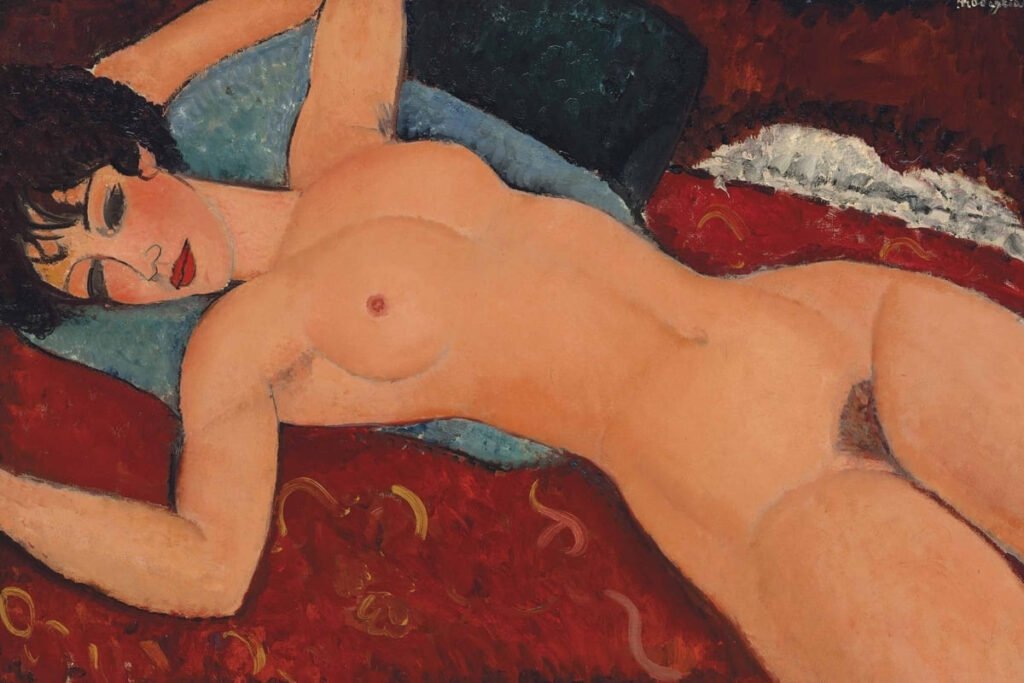

La muestra reunió principalmente una serie de desnudos femeninos, un género que Modigliani había cultivado con intensidad desde 1916. Estas obras se distinguían por la frontalidad y la naturalidad con que representaban los cuerpos, alejándose tanto de la idealización clásica como del erotismo recargado. El resultado era una sensualidad directa, sin adornos, que acentuaba la humanidad de los modelos y el poder expresivo de la pintura.

La inauguración, sin embargo, no transcurrió con normalidad. Los cuadros fueron colgados en la vitrina de la galería, visibles desde la calle, lo que provocó el escándalo inmediato de los transeúntes. No se trataba solo de la desnudez en sí, sino del modo en que Modigliani la presentaba: sin velos mitológicos ni justificaciones alegóricas, sin pretextos artísticos aceptados por la moral burguesa. Los cuerpos, plenos y rotundos, parecían exhibirse con una franqueza casi insolente.

La policía no tardó en intervenir. Considerando que las pinturas atentaban contra la decencia pública, y acusando al artista de obscenidad y pornografía, ordenaron la clausura de la exposición apenas unas horas después de su apertura. Modigliani quedó profundamente afectado: aquel acontecimiento, que debía ser su consagración, se convirtió en humillación. Para Weill, el cierre no era del todo inesperado; conocía los límites morales de su tiempo, pero también comprendía el valor histórico de lo que se estaba prohibiendo.

Los desnudos de Modigliani

Los desnudos constituyen quizá la faceta más conocida y radical de la producción de Modigliani. A diferencia de sus retratos —donde la estilización del rostro y del cuerpo se traduce en una atmósfera introspectiva—, los desnudos despliegan una sensualidad frontal, directa, que desafiaba los códigos de representación tradicionales. El pintor retomaba un género clásico, pero lo transformaba hasta volverlo perturbador para la sensibilidad de su tiempo.

El rasgo más evidente es la elongación de las figuras: cuellos alargados, torsos estilizados y posturas sinuosas que recuerdan tanto al manierismo italiano (Parmigianino, Pontormo) como a la escultura africana, cuya influencia estaba muy presente en el París de las vanguardias. El cuerpo femenino se convierte en un campo de experimentación formal, donde la línea curva domina sobre la anatomía naturalista. Este recurso, lejos de restar sensualidad, intensifica la carga erótica de las obras al concentrar la mirada en la superficie pictórica más que en la fidelidad descriptiva.

La frontalidad con la que Modigliani presenta a sus modelos acentuaba el choque con el público de 1917. No hay pretexto mitológico, alegórico ni narrativo: los cuerpos están ahí, desnudos, sin artificios, desprovistos de todo disfraz que pudiera justificar su exhibición. No le interesa el fondo, ni el entorno, sólo la figura femenina desnuda. Este despojamiento de contextos tradicionales los hacía más “escandalosos” que los desnudos aceptados en el marco académico.

Comparados con los desnudos de Matisse, donde la sensualidad aparece filtrada por un lenguaje ornamental y decorativo, o con los de Picasso, de marcado experimentalismo cubista, los de Modigliani resultan más directos, más humanos. Su erotismo no recurre a la abstracción ni al exotismo, sino a una sensualidad terrenal, tangible, que roza lo íntimo. También Brancusi, amigo cercano de Modigliani, había trabajado la síntesis formal en escultura, pero el pintor italiano llevó esa simplificación a un terreno donde la piel y la mirada aún palpitan.

Los desnudos de Modigliani se situaban en un umbral ambiguo: demasiado modernos para ser aceptados por la moral burguesa, pero demasiado clásicos en su lirismo para encajar en las vanguardias más radicales. Esa tensión explica tanto el escándalo que suscitaron en 1917 como el magnetismo que siguen ejerciendo hoy.

Arte y censura en la modernidad

La clausura de la exposición de Modigliani en 1917 fue parte de una larga tradición de conflictos entre arte moderno y moral pública. Desde mediados del siglo XIX, los artistas que desafiaban las convenciones establecidas despertaban reacciones de escándalo que, paradójicamente, acababan reforzando su visibilidad y relevancia histórica.

Un antecedente es Édouard Manet, cuya Olympia (1865) causó un auténtico terremoto en el Salón de París. El cuadro retomaba la iconografía de la Venus reclinada, pero la despojaba de su revestimiento mitológico: en lugar de una diosa, presentaba a una prostituta parisina, frontal y consciente de su mirada. El rechazo social fue inmediato, con críticas que lo tachaban de indecente. Del mismo modo, Gustave Courbet había escandalizado con El origen del mundo (1866), una representación explícita del sexo femenino que, durante décadas, ha permanecido oculta al público.

La censura ejercida en la Francia de la Primera Guerra Mundial respondía a un clima social particular. En un contexto de crisis bélica, la moral burguesa tendía a endurecerse, y las autoridades buscaban preservar un ideal de decoro que simbolizara cohesión nacional. Los desnudos de Modigliani, visibles desde la calle en la vitrina de la galería de Berthe Weill, aparecían como una provocación directa en el espacio público, fuera del marco protector de un museo o de un salón oficial. La propia materialidad del escándalo residía en esa exposición a la mirada colectiva.

El escándalo, sin embargo, funcionaba como un mecanismo ambivalente: lo que se prohibía adquiría al mismo tiempo un aura de transgresión que lo volvía más atractivo. Así, la censura contribuyó a forjar la leyenda de Modigliani como un artista maldito, incomprendido y perseguido. A la larga, aquello que fue motivo de clausura se convirtió en emblema de libertad creativa. De hecho, poco después de morir en 1920, comenzó a conseguir gran fama.

El caso Modigliani muestra que la censura, lejos de frenar la modernidad artística, formó parte de su proceso de consolidación. El rechazo inicial se convirtió en condición de canonización: lo que escandalizó a una época se transformó, con el tiempo, en patrimonio cultural indiscutible.

La recepción posterior de la obra

La clausura de la exposición de 1917 marcó un punto de inflexión en la carrera de Modigliani, aunque él no llegó a conocer el reconocimiento que le esperaba. Apenas tres años después, en enero de 1920, murió a los 35 años víctima de la tuberculosis, agravada por la pobreza y el abuso de alcohol y drogas. Su muerte temprana, seguida del suicidio de Jeanne Hébuterne —su pareja y madre de su hija—, alimentó la narrativa romántica del “artista maldito”, un mito que contribuyó de manera decisiva a su posterior canonización.

Tras su fallecimiento, la recepción de su obra experimentó una rápida transformación, pasando a ser valorado como una contribución singular a la modernidad pictórica. Galerías y coleccionistas se interesaron por sus cuadros, y sus desnudos, antaño tachados de obscenos, fueron recontextualizados como piezas maestras de la representación del cuerpo humano. La paradoja era evidente: la misma sociedad que había cerrado sus exposiciones ahora lo ensalzaba como genio.

Durante las décadas siguientes, Modigliani fue objeto de retrospectivas que consolidaron su lugar en la historia del arte del siglo XX. La crítica destacó su capacidad de síntesis entre tradición e innovación: por un lado, el eco del Renacimiento italiano y del manierismo; por otro, la influencia de las vanguardias y de las artes “primitivas”. Su estilo, inconfundible y poético, fue visto como una alternativa al cubismo y al expresionismo, ofreciendo una modernidad más íntima y lírica.

El mercado del arte desempeñó un papel crucial en su revalorización. A partir de mediados del siglo XX, sus obras comenzaron a alcanzar cifras millonarias en subastas internacionales, hasta situarse entre las más cotizadas del mundo. En 2015, por ejemplo, su Desnudo acostado con brazos abiertos se vendió en Christie’s por más de 170 millones de dólares. Este fenómeno ilustra la paradoja de su trayectoria: de artista censurado y marginal pasó a ser símbolo del lujo y de la exclusividad, apropiado por el mismo sistema burgués que en su tiempo lo rechazó.

Hoy, la recepción de Modigliani oscila entre la fascinación estética y la reflexión crítica sobre la mercantilización del arte moderno. Sus desnudos ya no escandalizan, pero siguen incomodando al recordarnos que la libertad artística siempre se conquista contra resistencias sociales y políticas.