Frente a un lienzo de Eduardo Naranjo, el tiempo parece haberse detenido. Cada pliegue de la tela, cada destello de luz, está construido con una precisión casi fotográfica; sin embargo, lo que irradia de esas escenas no es el realismo en sentido estricto, sino una poesía de lo visible, una especie de suspensión del instante en la que lo cotidiano se transforma en misterio.

Nacido en Monesterio (Badajoz) en 1944, Eduardo Naranjo pertenece a una generación de artistas que, en plena expansión de las vanguardias y del arte conceptual, eligieron el camino más arduo: el de mantener viva la figuración. Frente al ruido y la desmaterialización del arte de su tiempo, Naranjo apostó por la intensidad del oficio y la introspección poética. Su pintura se sitúa entre el realismo mágico y el simbolismo, pero su verdadera esencia reside en la mirada interior, en esa forma de ver el mundo a través de la emoción, la memoria y el sueño.

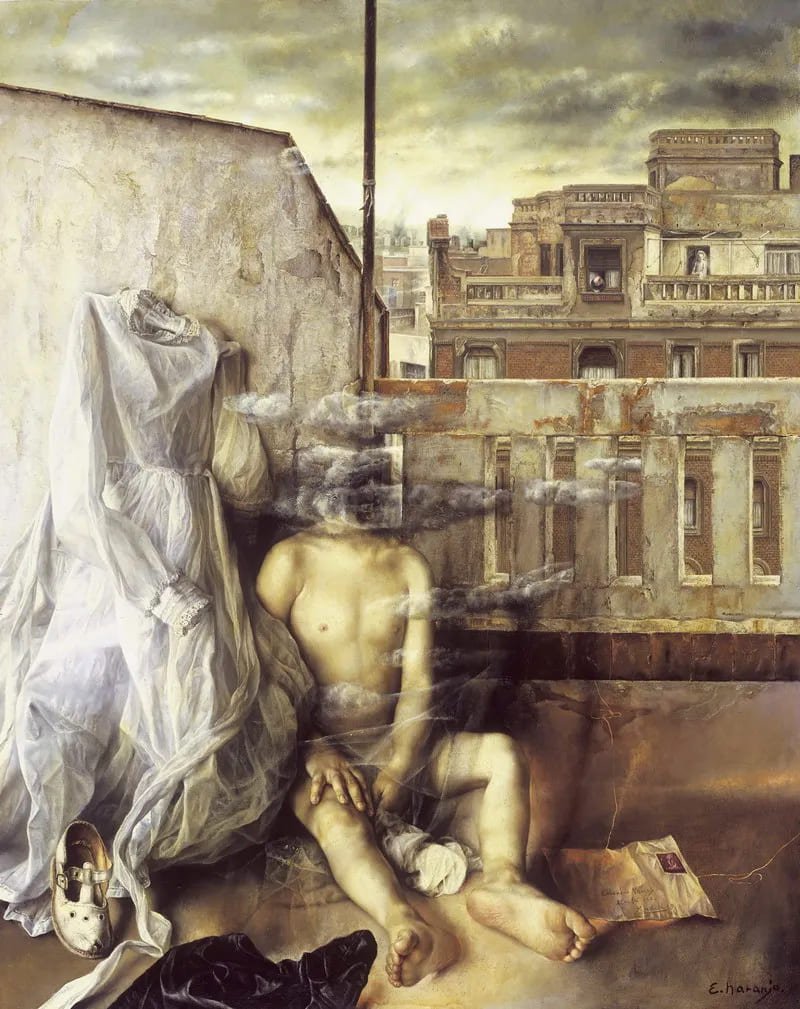

En su obra, lo real nunca es solo lo que se ve. Los espacios – habitaciones, espejos, paisajes detenidos – son escenarios de la conciencia, territorios donde la precisión técnica se pone al servicio de la ensoñación. Como si quisiera devolver a la pintura su capacidad de revelar lo invisible, Naranjo nos invita a contemplar lo que ocurre cuando la realidad se abre a lo poético, cuando el mundo visible se convierte en metáfora.

Contexto y filiaciones

La trayectoria de Eduardo Naranjo se inscribe, sin duda, en el mapa de la figuración española de la segunda mitad del siglo XX, en un momento teñido tanto por la ruptura con el academicismo como por las múltiples exploraciones de lo real, lo simbólico y lo onírico. Naranjo nació en Monesterio (Badajoz) el 25 de agosto de 1944. Desde un entorno rural —hijo de agricultores—, comenzó muy temprano a destacar por su vocación para el dibujo.

Formación y primeros años

En 1957, con doce años, fue descubierto por su maestro Eduardo Acosta, quien lo orientó hacia la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Sevilla, donde permaneció hasta 1960. Al año siguiente se trasladó al centro formativo de mayor prestigio, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, para completar su formación artística.

Este tránsito de lo provincial a lo nacional le permitió vincularse con la tradición clásica española – en figuras como Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo o Diego Velázquez – y, al mismo tiempo, aproximarse a las corrientes contemporáneas figurativas.

Inserción en la figuración española y relación con el “realismo mágico”

Aunque no se le adscriba de manera oficial a una “escuela” homogénea, Naranjo puede considerarse dentro del grupo de artistas que reivindicaron el papel de la figura, de la pintura narrativa y de la evocación poética en un momento en que dominaban la abstracción y el arte conceptual. Es considerado uno de los pintores y grabadores españoles figurativos más reconocidos en las últimas décadas.

Asimismo, se le suele relacionar con la etiqueta de “realismo mágico onírico” —una fórmula que da cuenta de la tensión entre la apariencia realista de sus composiciones y la atmósfera de sueño, de memoria, de interrogación interior. Esta doble-dimensión conecta su obra con una sensibilidad literaria (como la de Federico García Lorca) y escénica que amplía su alcance más allá del puro retrato o paisaje.

Comparaciones con contemporáneos

Para situarlo en el panorama más amplio, se pueden trazar paralelos con otros pintores figurativos españoles que, en distinta medida, también recuperaron la figuración en la segunda mitad del siglo XX. Artistas como Antonio López García (Madrid, 1936) o Isabel Quintanilla (Madrid, 1938-2017) compartieron la apuesta por lo real, lo cotidiano y lo introspectivo, aunque cada uno con su universo propio.

En el caso de Naranjo, su vínculo se manifiesta en la factura técnica, el silencio de la escena, el peso simbólico del objeto o del gesto, pero su horizonte simbólico lo distingue: la memoria, el espejo, el tiempo suspendido se convierten en protagonistas, más allá del mero estudio de la realidad visible.

Poética de lo real

En la pintura de Eduardo Naranjo, la realidad es un punto de partida, no un destino. Sus escenas parten de la observación minuciosa, pero lo que verdaderamente busca es desvelar lo invisible: la emoción, la duda o la memoria que habitan detrás de las formas. Tiene un dominio técnico impecable, fruto de su disciplina clásica y de una mirada que sabe detenerse en los más mínimos detalles, aunque ese virtuosismo nunca se impone sobre el contenido poético.

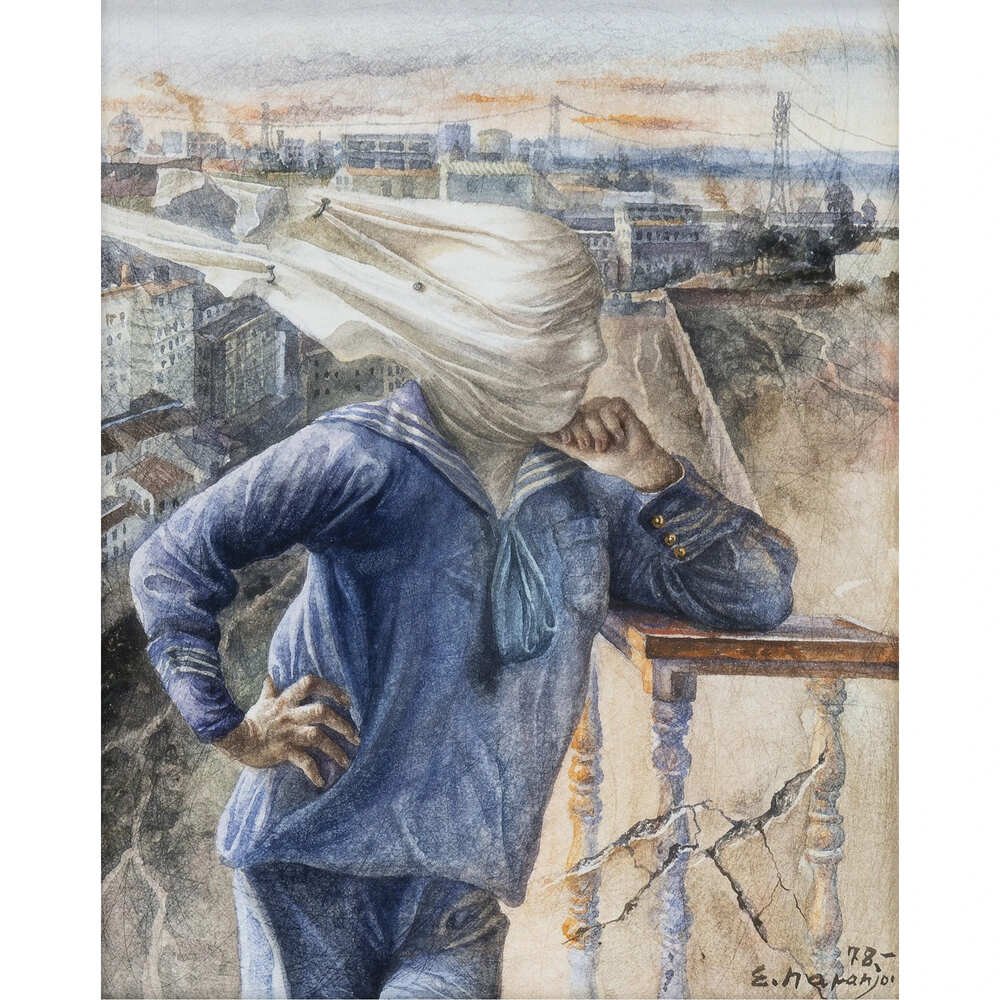

El color y la luz son el núcleo de su lenguaje. Predominan los tonos suaves, terrosos o grises, modulados por una luz que, más que describir, sugiere. Es una luz simbólica, que modela los cuerpos y crea atmósferas de silencio. En sus interiores y paisajes parece reinar una quietud casi metafísica, una suspensión del tiempo que transforma lo cotidiano en misterio.

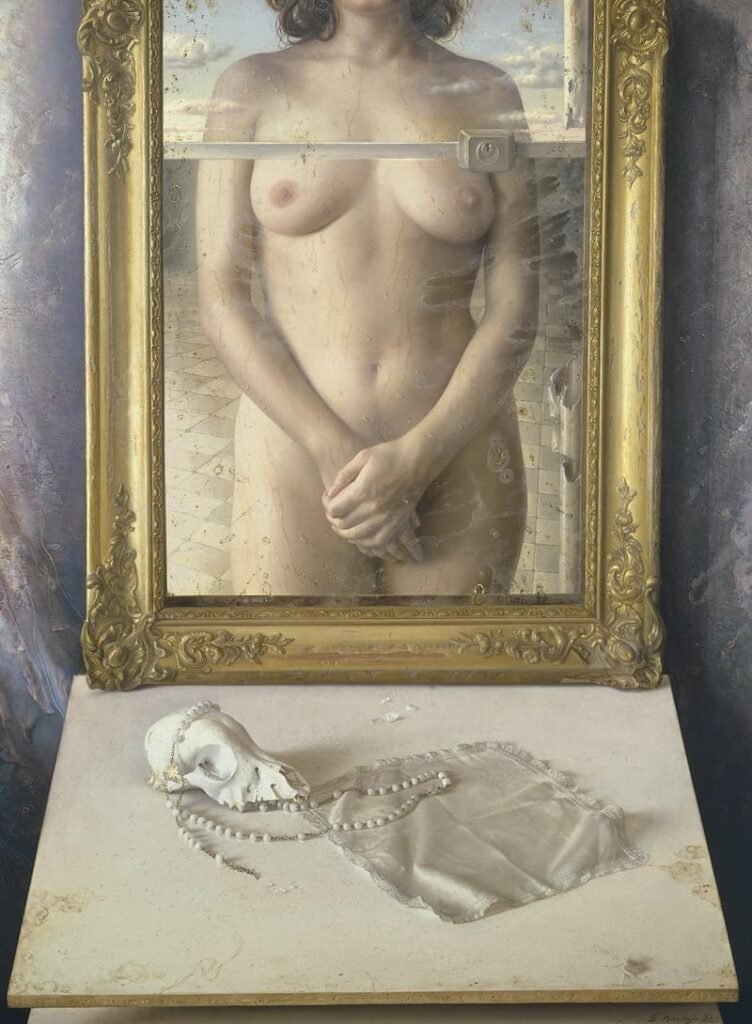

La figura humana, especialmente la femenina, se convierte en depositaria de esa tensión entre lo real y lo soñado. En obras como Desnudo de una mujer en un espejo o La escalera, el cuerpo es presencia y metáfora: encarna la introspección, la fragilidad o el paso del tiempo. A veces la figura se refleja, se desdobla o se oculta parcialmente, estableciendo un diálogo entre el yo y su sombra. Ese recurso convierte la representación en una pregunta sobre la identidad y la percepción.

También los objetos más simples —una tela, un vaso, una ventana— adquieren una dimensión simbólica. Su disposición precisa, casi teatral, invita a contemplar lo que se esconde tras la apariencia. En este sentido, Naranjo se aproxima al realismo mágico, entendido no como evasión, sino como revelación: la certeza de que la realidad cotidiana contiene algo prodigioso, apenas visible.

A través de esta poética, el artista devuelve a la pintura una cualidad cada vez más rara en la contemporaneidad: el silencio. Frente al vértigo visual del arte mediático, su obra propone una experiencia lenta y meditativa. Mirar un cuadro de Naranjo es detener el tiempo: un ejercicio de contemplación donde la emoción se impone a la explicación.

El espejo, la memoria y el sueño

En la obra de Eduardo Naranjo, el espejo es mucho más que un simple objeto: representa un umbral. Su superficie introduce la duda, ya que lo que refleja puede ser verdad o ilusión. En ese espacio ambiguo se desarrolla buena parte de su poética visual. El espejo desdobla a la figura, la enfrenta consigo misma, la obliga a reconocerse y a perderse al mismo tiempo. Esa tensión convierte a la imagen en una meditación sobre la identidad, sobre la posibilidad —o imposibilidad— de conocerse a través de la mirada.

La memoria actúa como un hilo silencioso que une toda su producción. Sus cuadros parecen pintados desde la evocación, como si cada objeto, cada gesto o cada sombra pertenecieran a un recuerdo más que a una escena presente. En ellos se percibe una nostalgia serena, una conciencia del paso del tiempo que no se expresa con dramatismo, sino con quietud. La pintura se convierte así en un modo de preservar lo efímero, de rescatar la experiencia antes de que se disuelva.

El sueño, por su parte, ofrece una vía de acceso a lo oculto. En muchas de sus figuras —suspendidas entre la vigilia y el reposo— lo onírico no aparece como ruptura, sino como continuidad de lo real. El sueño revela lo que la razón no alcanza a ver, y en ese tránsito Naranjo encuentra un lenguaje propio: un realismo que no copia el mundo, sino que lo sueña con fidelidad.

De esa conjunción de espejo, memoria y sueño surge una pintura profundamente introspectiva, donde el tiempo se detiene para dar forma visible a lo invisible.

Naranjo frente a la contemporaneidad

Desde los años sesenta, en pleno auge del arte conceptual y las prácticas desmaterializadas, Eduardo Naranjo mantiene su fidelidad al lenguaje pictórico. Mientras muchos artistas exploran la idea sobre la imagen o el proceso sobre el objeto, él reafirma la pintura como espacio de pensamiento. Su posición no es de resistencia nostálgica, sino de coherencia estética: sigue creyendo en la capacidad del oficio para expresar lo inefable.

Frente a la frialdad tecnológica o la ironía posmoderna, su obra reivindica la emoción y la experiencia interior. En lugar de renunciar a la figuración, la carga de nuevos significados simbólicos; en lugar de ceder ante la velocidad de la cultura visual, impone la lentitud. En ese sentido, Naranjo se sitúa junto a otros creadores que, desde finales del siglo XX, defienden un humanismo poético frente al ruido del mercado y la espectacularización del arte.

Hoy, su pintura adquiere un valor casi contracultural: propone mirar despacio, volver a la intimidad, recuperar el silencio como forma de resistencia. En tiempos de sobreexposición, su realismo meditativo sigue recordando que ver es también una manera de pensar.

La realidad soñada

La obra de Eduardo Naranjo se alza como un territorio donde la pintura recupera su poder de silencio. Frente a la dispersión del presente, su mirada insiste en la profundidad de lo visible: en el temblor de una luz sobre una tela, en el gesto suspendido de una figura que se piensa a sí misma. Su realismo, lejos de la mera descripción, es un acto de fe en la emoción y en la memoria.

En un tiempo que parece olvidar la lentitud, Naranjo nos recuerda que el arte puede seguir siendo un refugio para la contemplación. Sus cuadros no buscan explicar, sino revelar: lo que permanece cuando el sueño se mezcla con la vigilia, cuando la realidad se deja tocar por la imaginación. En ese espacio intermedio —lúcido y poético— su pintura sigue respirando, intacta, como una verdad que aún se sueña.