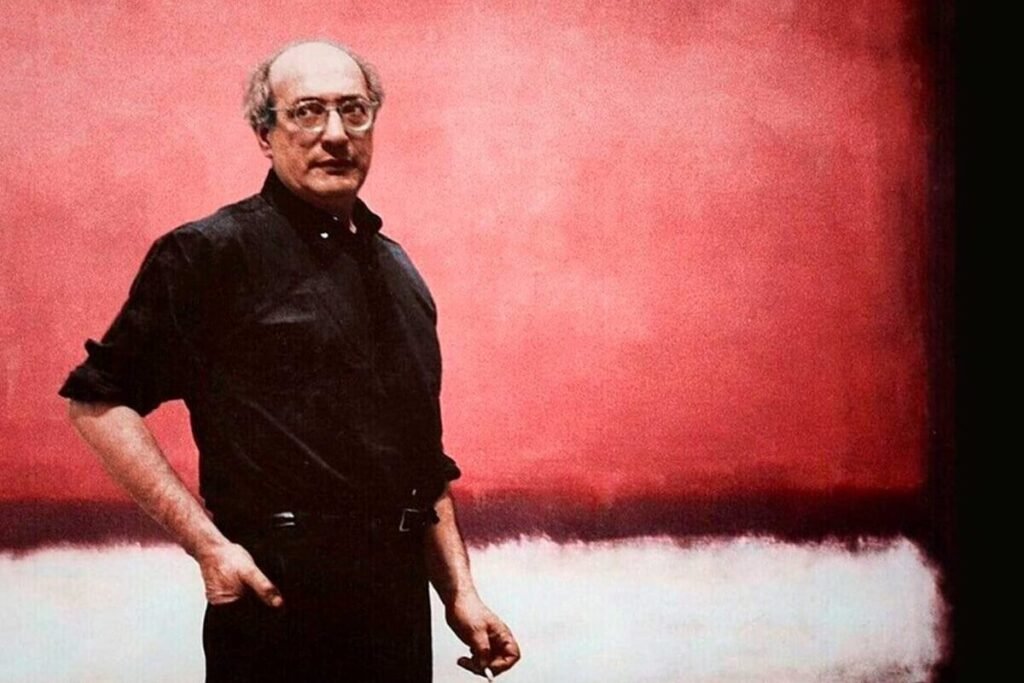

Mark Rothko (1903-1970) ocupa un lugar central en la historia del expresionismo abstracto y, más allá de los debates estilísticos, en la reflexión estética del siglo XX. Su pintura, reducida en apariencia a campos cromáticos de gran formato, no buscaba ser un mero ejercicio formalista, sino un medio para interpelar al espectador en un nivel profundo, emocional y casi espiritual. Frente a la gestualidad de Pollock o la corporeidad de De Kooning, Rothko aspiraba a lo trascendente, a provocar una experiencia de recogimiento que conectara con lo más esencial de la existencia humana.

En este sentido, su obra puede leerse como una exploración de lo sublime en la modernidad, un intento de generar, a través del color y la disolución de la figura, una experiencia comparable a la de lo religioso o lo místico, pero secularizada y universal. En un contexto marcado por la posguerra y las tensiones existenciales de mediados de siglo, Rothko convirtió el lienzo en un espacio de silencio y contemplación. Este artículo se centra en analizar cómo la desaparición de la figura y el protagonismo del color se integran en una búsqueda estética y filosófica hacia lo sublime.

De la figuración al campo de color

La trayectoria pictórica de Rothko no comenzó con los grandes lienzos cromáticos por los que hoy es conocido. En sus primeras etapas, trabajó dentro de un lenguaje figurativo que oscilaba entre el realismo, el expresionismo y, más tarde, un simbolismo cargado de referencias mitológicas y religiosas. En la década de 1930, influido por la Gran Depresión y por su formación en contacto con otros artistas de la Works Progress Administration, sus obras representaban escenas urbanas y personajes anónimos, con un claro interés por la condición humana. Sin embargo, Rothko pronto comprendió que la representación directa limitaba su aspiración de expresar lo universal.

Hacia los años 40, su pintura comenzó a nutrirse de la mitología clásica y de símbolos arcaicos. Estas obras, con figuras inspiradas en arquetipos, buscaban un lenguaje común a toda la humanidad, capaz de trascender lo particular. Sin embargo, esa vía tampoco resultó satisfactoria. Para Rothko, los relatos figurativos y narrativos seguían condicionados por lo anecdótico y no lograban transmitir la intensidad emocional que él buscaba. Fue entonces cuando empezó un proceso de progresiva abstracción.

A mediados de esa década, aparecen los llamados multiforms, composiciones en las que áreas de color irregular flotan en un fondo indefinido. Estos lienzos marcan la transición hacia su lenguaje maduro: el abandono de la figura y la afirmación del color como protagonista. En los multiforms ya se advierte la intención de generar atmósferas emocionales, sin necesidad de recurrir a personajes o relatos externos.

A comienzos de los años 50, Rothko consolidó su estilo característico: grandes lienzos verticales en los que rectángulos de color, dispuestos en equilibrio y con bordes difusos, parecen vibrar sobre la superficie. Con ello alcanzaba un doble objetivo: eliminar la distracción de lo narrativo y ofrecer al espectador una experiencia directa, inmediata y absorbente. El paso de la figuración al campo de color no fue, por tanto, una simple evolución formal, sino una búsqueda existencial y filosófica: hallar un medio pictórico capaz de evocar lo trágico, lo extático y lo sublime sin recurrir a imágenes reconocibles.

El color como emoción y experiencia

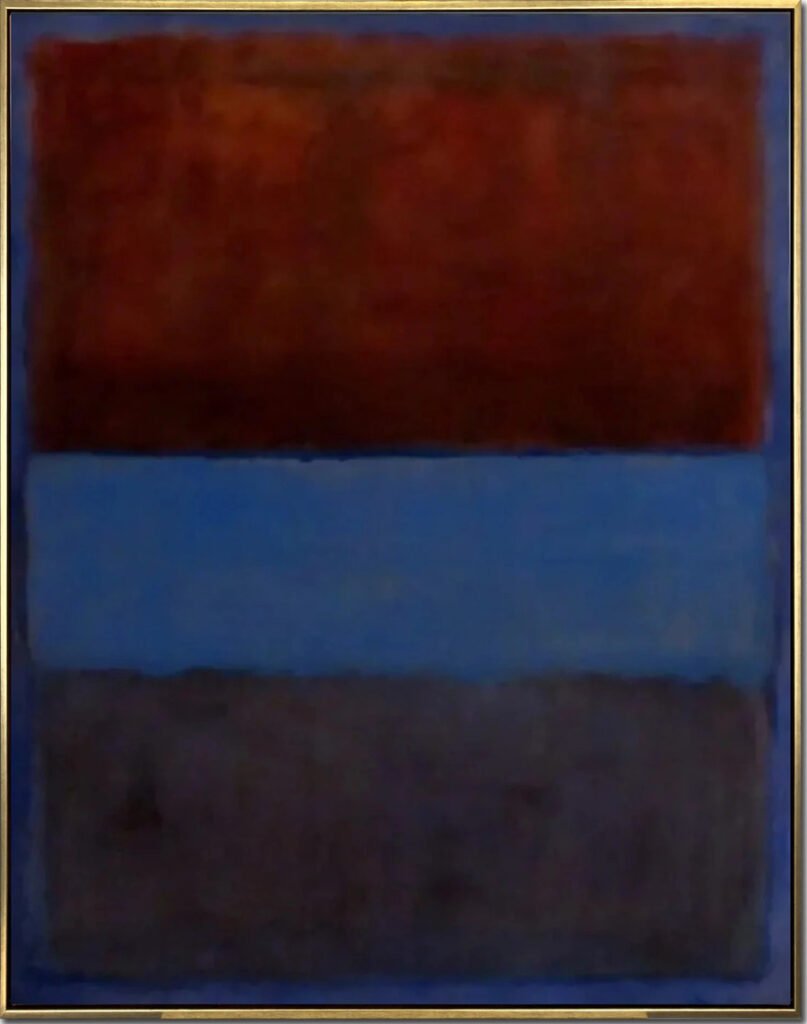

En la madurez artística de Rothko, el color dejó de ser un simple componente formal para convertirse en el núcleo de su lenguaje pictórico. Sus lienzos de gran formato, dominados por campos rectangulares de tonos vibrantes o sombríos, buscaban provocar una reacción emocional en el espectador. Rothko rechazaba cualquier interpretación puramente decorativa de su obra: insistía en que la pintura debía transmitir las pasiones humanas fundamentales, como la tragedia, el éxtasis o la muerte. Para él, el color era el medio privilegiado para alcanzar ese efecto, capaz de conectar con la sensibilidad del observador de un modo directo y no mediado por narraciones figurativas.

El modo en que disponía los rectángulos cromáticos no era casual. Los bordes difusos, las transparencias y la superposición de capas creaban una vibración visual que parecía expandirse más allá del lienzo. Esta técnica invitaba a la inmersión: el espectador, situado frente a un cuadro de grandes dimensiones, quedaba envuelto en una atmósfera que trascendía la mera percepción óptica. Rothko entendía la contemplación de sus obras como una experiencia corporal y espiritual, cercana a lo meditativo.

El color, además, no estaba desprovisto de connotaciones existenciales. En los años 50, sus lienzos solían mostrar combinaciones cálidas y luminosas, que generaban un sentimiento de apertura y vitalidad. Sin embargo, a medida que avanzaba su trayectoria, los tonos se oscurecieron y tendieron hacia gamas profundas de rojos, marrones y negros, intensificando la dimensión trágica de su obra. La Rothko Chapel, o Capilla Rothko, inaugurada en 1971 en Houston para todas las religiones, es un ejemplo de esta evolución: un espacio concebido como lugar de contemplación, meditación y silencio, rodeado por lienzos oscuros que invitan a la introspección y al recogimiento casi religioso.

El interés por la experiencia estética como vivencia total lo acercó a planteamientos fenomenológicos: el espectador no se enfrenta a una imagen externa, sino que es absorbido en una relación de presencia con la obra. Al mismo tiempo, se percibe la afinidad con lo sagrado. Aunque Rothko no pretendía adherirse a una religión concreta, su obra apunta hacia lo trascendente en un mundo secularizado, ofreciendo al público un espacio para confrontar las grandes preguntas de la existencia.

De este modo, el color en Rothko se convierte en un vehículo hacia la emoción y la experiencia interior. Constituye el medio a través del cual el artista transforma el lienzo en un umbral hacia lo sublime.

Lo sublime y lo trascendental

La categoría de lo sublime resulta especialmente fecunda para comprender la intención última de Rothko. Desde Edmund Burke en el siglo XVIII hasta Immanuel Kant, lo sublime se ha entendido como una experiencia estética que desborda los límites de la razón o de la percepción sensible: lo inabarcable, lo infinito o lo abismal que, al mismo tiempo, suscita fascinación y temor. En el contexto del siglo XX, el pintor Barnett Newman recuperó este concepto para aplicarlo a la abstracción, defendiendo un “sublime moderno” capaz de responder a las exigencias espirituales de la posguerra. Rothko compartió esa búsqueda, aunque desde un lenguaje propio, más ligado a la emoción y al silencio que a la afirmación monumental.

Sus lienzos, en su aparente simplicidad, ponen al espectador frente a una experiencia que excede lo meramente visual. La escala monumental de los cuadros obliga a una confrontación física: el espectador no contempla un objeto a distancia, sino que se ve rodeado por él. La ausencia de formas reconocibles y la reducción del vocabulario pictórico eliminan toda distracción anecdótica, orientando la atención hacia lo inefable. En este sentido, Rothko, en vez de aspirar a representar lo sublime, lo hacía a provocarlo.

El carácter trascendental de su pintura se intensifica en espacios concebidos específicamente para la contemplación, como la Rothko Chapel. Allí, los grandes lienzos oscuros generan una atmósfera de recogimiento que recuerda a la función espiritual de la arquitectura religiosa, pero sin símbolos dogmáticos. La experiencia estética se convierte en una especie de liturgia laica, abierta a cualquier visitante. La pintura de Rothko ofrece así un espacio de silencio en medio de la modernidad ruidosa y fragmentada, un lugar donde lo estético se funde con lo existencial.

El sublime de Rothko se articula en clave existencial: sus obras no buscan la belleza ni la armonía, ni un significado como tal, sino confrontar al espectador con los límites de la experiencia humana. Lo trágico, lo efímero y lo absoluto emergen en el contacto con sus lienzos. Frente a un mundo marcado por la violencia del siglo XX, Rothko convirtió el color en un lenguaje universal para expresar lo que no puede decirse con palabras.

Rothko: el silencio del color

La obra de Mark Rothko se sitúa en un territorio singular dentro del expresionismo abstracto. Mientras muchos de sus contemporáneos se centraban en la gestualidad o en la afirmación del yo, Rothko eligió el camino del silencio y de la contención. Su itinerario, desde la figuración inicial hasta los grandes campos cromáticos, refleja una búsqueda constante: despojar a la pintura de todo elemento accesorio para alcanzar una experiencia esencial, capaz de hablar al ser humano en su dimensión más profunda.

El color, tratado como un lenguaje autónomo y vibrante, se convirtió en su instrumento para interpelar al espectador más allá de lo racional. En sus lienzos, la contemplación se transforma en vivencia, en confrontación con lo trágico y lo sublime. Lejos de la anécdota, su pintura se ofrece como espacio de recogimiento, de meditación y de diálogo silencioso con lo inefable.

En un mundo marcado por la violencia y la mercantilización, Rothko abrió una vía distinta: la posibilidad de que el arte siga siendo un lugar para lo trascendental. Sus cuadros, más que objetos, son experiencias que invitan a detenerse y a escuchar el silencio del color.