En diciembre de 1888, Vincent van Gogh se convirtió – sin quererlo – en protagonista de uno de los episodios más debatidos de la historia del arte: el día en que apareció con una parte de su oreja izquierda cortada, envuelta en papel, y la entregó a una joven en un burdel de Arlés. La versión más repetida sostiene que el propio artista, en un arrebato de locura, se mutiló con una navaja tras una crisis nerviosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, han surgido hipótesis alternativas que ponen en duda esta versión.

Entre las más sonadas está la teoría de que quien realmente le cortó la oreja fue su amigo Paul Gauguin, con quien mantenía una relación intensa, creativa y conflictiva. Según algunos investigadores, este podría haber sido el resultado de una violenta pelea entre ambos artistas.

Este artículo propone repasar las fuentes históricas, los testimonios de la época y las interpretaciones posteriores para acercarnos a la verdad, o, al menos, comprender por qué la pregunta “¿quién cortó la oreja de van Gogh?” sigue vigente más de un siglo después.

Contexto: van Gogh en Arlés

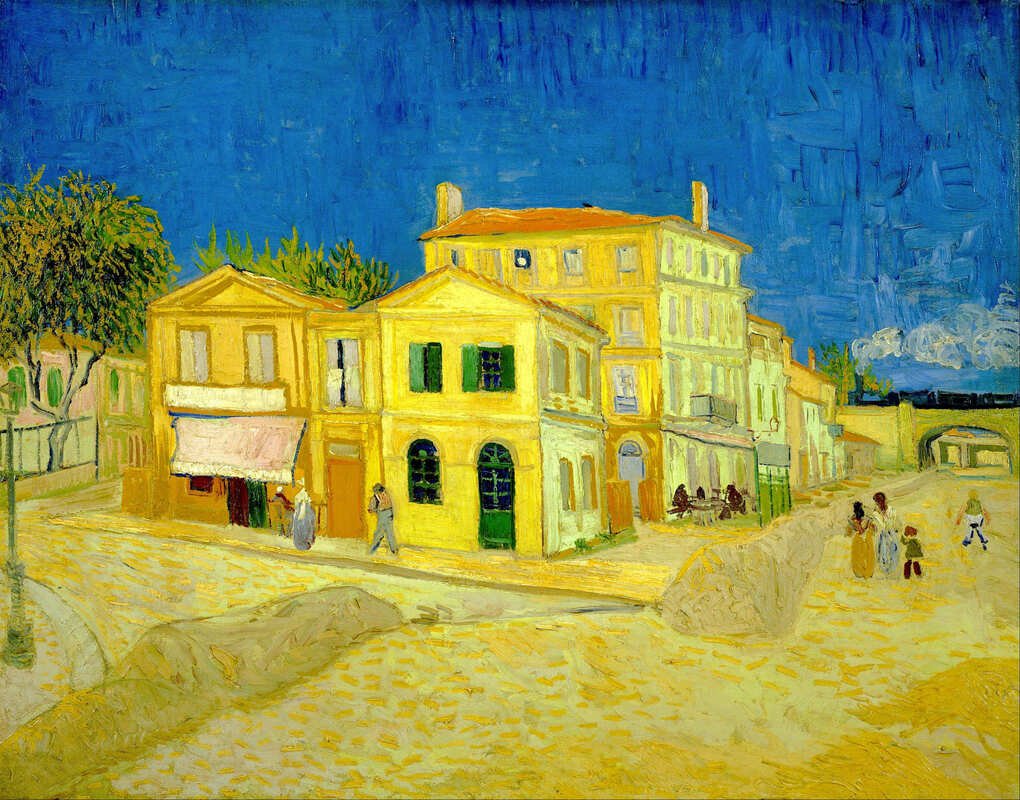

En febrero de 1888, Vincent van Gogh dejó París para instalarse en Arlés, una pequeña ciudad del sur de Francia bañada por la luz mediterránea. Llegaba agotado por el bullicio de la capital, las tensiones con otros artistas y su precaria salud física y mental. Soñaba con un cambio radical: alquiló la famosa Casa Amarilla en la que quería crear una comunidad artística, donde la colaboración y el intercambio de ideas florecieran lejos de la competencia feroz de la metrópoli.

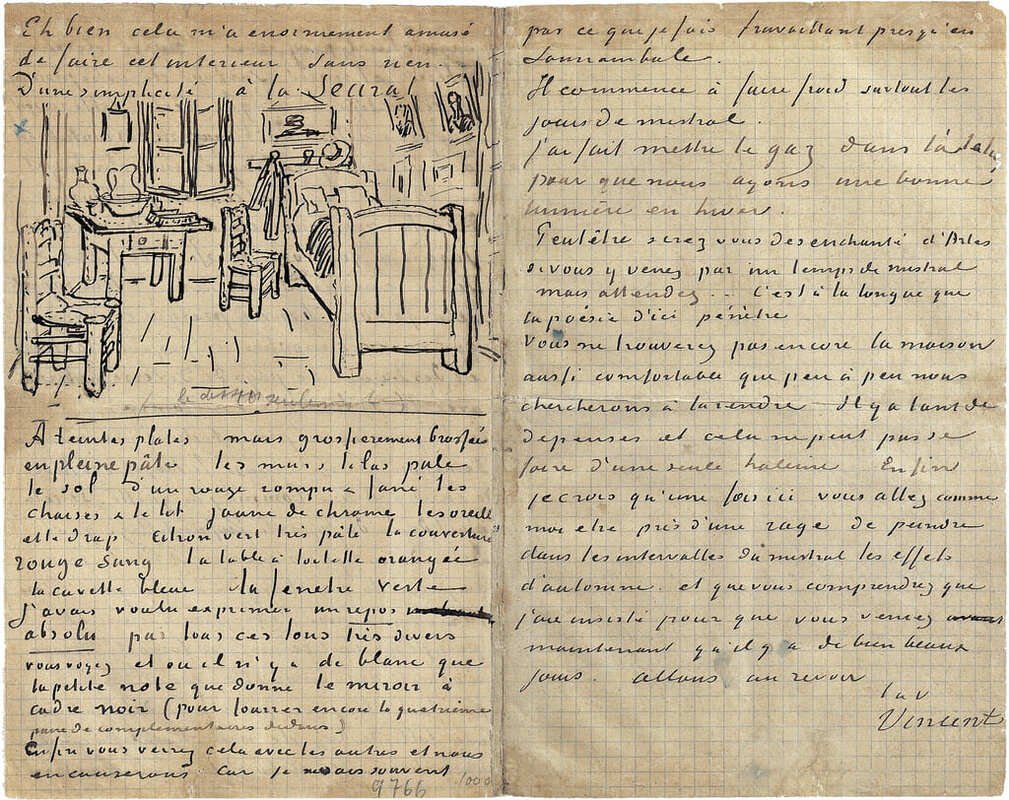

En sus cartas a su hermano Theo, van Gogh describía el sur como un paraíso cromático. La luz intensa, los cielos diáfanos y los campos amarillos parecían ofrecerle una renovación tanto estética como espiritual. Quería escapar del gris industrial y buscar un color más puro, más vibrante, que reflejara la esencia de la vida. Su proyecto se podía considerar casi utópico: reunir a artistas afines que compartieran inspiración y amistad.

La pieza central de este sueño fue la llegada de Paul Gauguin en octubre de 1888. Theo, marchante de arte y principal sostén económico de Vincent, había mediado para convencer a Gauguin de unirse a su hermano en Arlés. Al principio, la convivencia fue un torbellino creativo: ambos pintaban con intensidad, debatían sobre técnica y filosofía del arte, y se retaban mutuamente a romper con las convenciones.

Sin embargo, bajo esa efervescencia latía una tensión creciente. Van Gogh era impulsivo, afectuoso y ansioso por la aprobación de Gauguin, mientras que éste era reservado, orgulloso y con un temperamento igual de fuerte. Las diferencias de carácter, sumadas a las estrecheces económicas y al clima invernal de diciembre, fueron acumulando fricciones.

En este ambiente, la mente de Van Gogh, ya marcada por episodios de depresión, ansiedad e insomnio, comenzó a resentirse. Arlés, que había sido imaginada como un refugio, se convirtió en un escenario de presión constante. Fue en este caldo de cultivo —mezcla de idealismo, convivencia difícil y salud mental frágil— donde estalló el episodio más famoso de su biografía.

El episodio de la oreja: versión tradicional

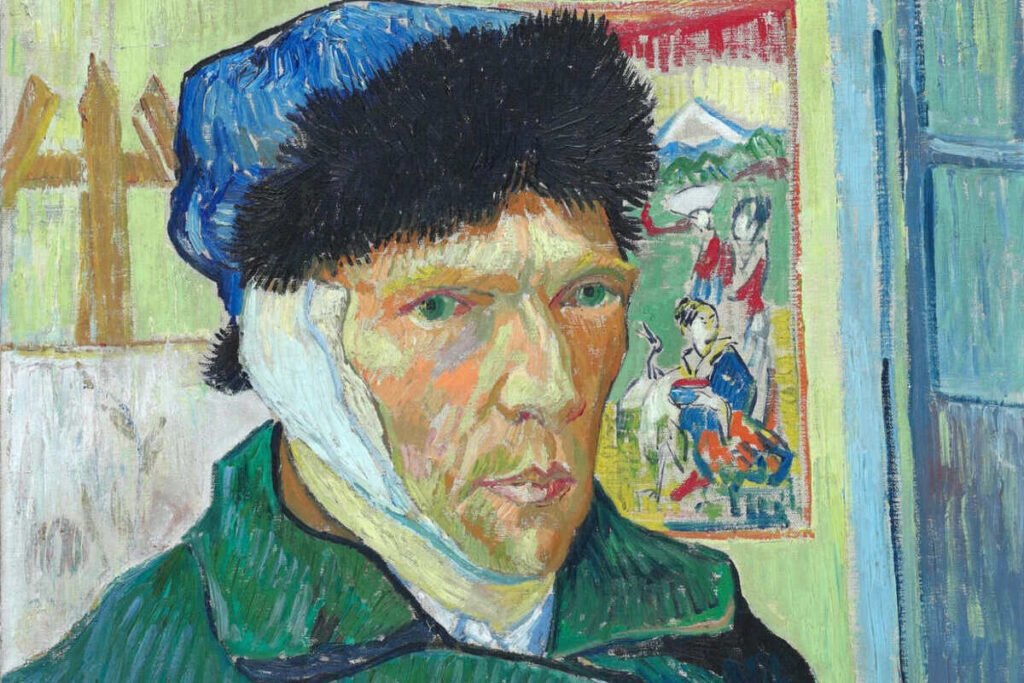

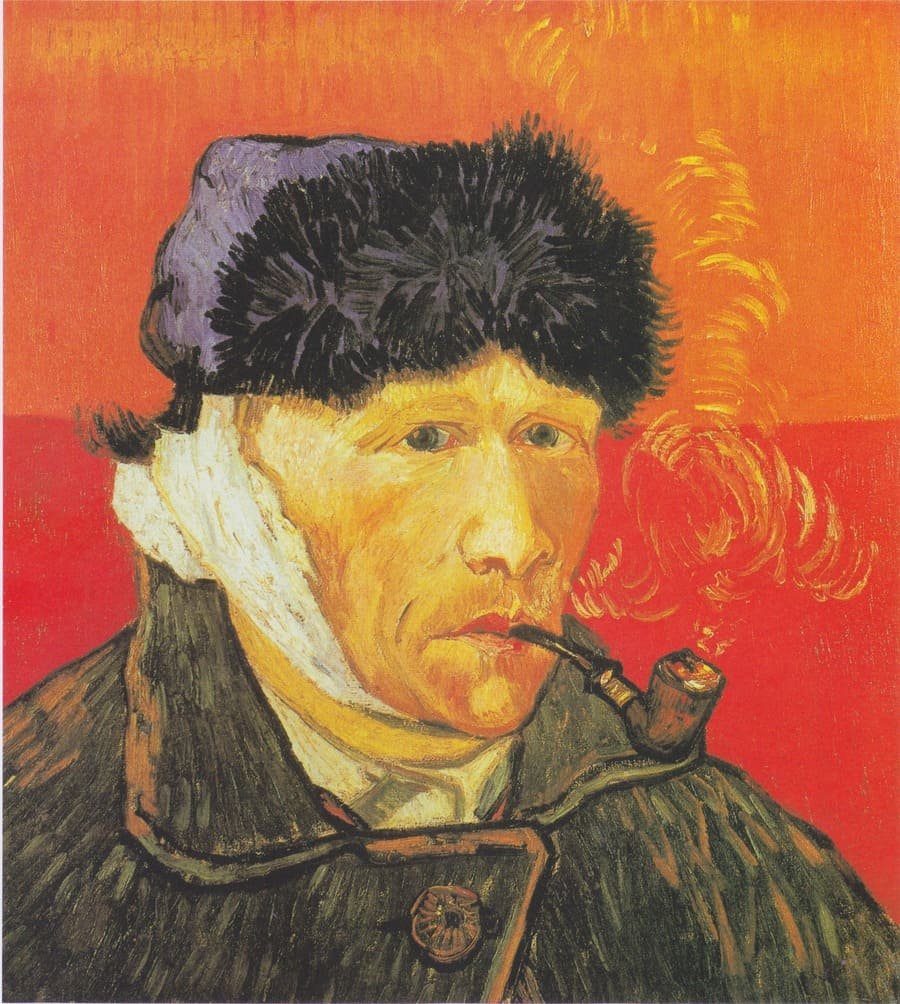

La noche del 23 al 24 de diciembre de 1888 ha quedado marcada como uno de los momentos más extraños y dramáticos en la historia del arte. Según la versión más conocida, tras una discusión particularmente violenta con Paul Gauguin, Vincent van Gogh sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a automutilarse. El artista se habría cortado una parte de la oreja izquierda con una navaja de afeitar y, envuelta en papel, la entregó a una mujer llamada Rachel en un burdel cercano.

La reconstrucción habitual de los hechos parte en la tarde del 23 de diciembre. Gauguin y Van Gogh, que llevaban semanas discutiendo sobre arte, dinero y convivencia, tuvieron un enfrentamiento especialmente tenso. Gauguin decidió abandonar la casa amarilla para pasar la noche en un hotel. Lo que ocurrió después está envuelto en incertidumbre.

La versión recogida por la policía y por los médicos del hospital de Arlés afirmaba que Van Gogh, solo en casa y en un estado de agitación extrema, se cortó la oreja con su navaja de afeitar, perdió una cantidad considerable de sangre, y, en lugar de buscar ayuda médica inmediata, caminó hasta el burdel habitual donde conocía a Rachel. Se piensa que uno de los motivos de la automutilación pudo ser el disgusto que sufrió el artista al enterarse de que su hermano Theo se iba a casar.

Fue encontrado a la mañana siguiente en su cama, inconsciente y con la cabeza vendada por él mismo y empapada en sangre. El doctor Félix Rey lo atendió en el hospital y lo mantuvo ingresado varios días. La noticia corrió rápidamente por Arlés, generando escándalo y reforzando entre los vecinos la percepción de que Van Gogh era un hombre excéntrico, inestable y peligroso.

Con el paso del tiempo, esta versión se consolidó como la oficial, en gran medida porque encajaba perfectamente con la narrativa romántica del “genio atormentado” que sacrifica su cuerpo y su cordura por el arte. Así quedó fijada en biografías tempranas y exposiciones, repitiéndose durante décadas sin apenas ser cuestionada.

La teoría de Gauguin como autor del corte

Aunque durante más de un siglo la historia oficial ha apuntado a Van Gogh como único responsable de su automutilación, en los últimos años ha tomado fuerza una hipótesis alternativa: que fue Paul Gauguin quien, en medio de la mencionada pelea, cortó la oreja de su amigo con un sable de esgrima.

La versión fue popularizada por los historiadores de arte alemanes Hans Kaufmann y Rita Wildegans en su ensayo Van Goghs Ohr, Paul Gauguin und der Pakt des Schweigens (La oreja de Van Gogh, Paul Gauguin y el pacto del silencio). Según ellos, varios indicios y contradicciones en los testimonios de la época sugieren que el incidente fue el resultado de un enfrentamiento físico.

Uno de los argumentos clave es el arma: Gauguin, veterano espadachín aficionado, siempre llevaba consigo un sable ligero. En contraste, la navaja de afeitar que supuestamente usó Van Gogh no sería la más adecuada para realizar un corte limpio, como el que muestran los informes médicos. Kaufmann y Wildegans plantean que, en la noche del 23 de diciembre, una discusión violenta degeneró en un forcejeo y que Gauguin, en un momento de rabia, blandió el sable y asestó el corte.

La segunda pieza de la teoría es el llamado “pacto de silencio”. Ambos artistas habrían acordado no revelar la verdad para protegerse mutuamente. Gauguin podría haber enfrentado consecuencias legales graves, e incluso prisión, mientras que Van Gogh —temeroso de perder a su único amigo y compañero artístico— habría preferido asumir la culpa. El silencio mutuo, reforzado por cartas ambiguas y versiones cuidadosamente incompletas, habría permitido que la historia oficial se impusiera.

También hay un elemento de contexto emocional: en los días previos, la relación entre ambos estaba en un punto crítico. Gauguin ya había decidido abandonar Arlés y dejar a Van Gogh solo, algo que este vivió como una traición. El episodio de la oreja podría haber sido el clímax de semanas de tensión, agravadas por el aislamiento.

Sin embargo, esta teoría no es universalmente aceptada. Muchos especialistas advierten que, si bien el relato de Kaufmann y Wildegans es verosímil en algunos aspectos, carece de pruebas directas: no hay testigos presenciales, y tanto las cartas como los informes médicos permiten interpretaciones múltiples. Lo que sí ha conseguido es reabrir el debate, poniendo en cuestión la imagen simplificada del “van Gogh loco” y sugiriendo que la historia real podría ser más compleja, violenta y humana de lo que se pensaba.

Análisis crítico de las evidencias

La disputa sobre quién cortó la oreja de van Gogh se sostiene en un delicado equilibrio entre documentos incompletos, testimonios contradictorios y la erosión del tiempo. Tanto la versión oficial – la automutilación – como la teoría de Gauguin implican lagunas y puntos débiles que deben ser examinados.

Limitaciones documentales

No existe un registro policial exhaustivo del incidente. Los informes médicos del doctor Félix Rey, realizados tras la hospitalización de Van Gogh, describen el corte como “limpio”, lo que ha llevado a algunos a cuestionar el uso de una navaja de afeitar. Sin embargo, este detalle no es concluyente: el propio doctor, décadas después, admitió que sus recuerdos podían estar contaminados por el paso del tiempo.

Las cartas

Las cartas entre Van Gogh, Theo y Gauguin son fundamentales para reconstruir los hechos, pero presentan un patrón interesante: abordan la pelea de manera vaga, sin descripciones precisas de la herida ni del momento exacto del corte. Para los defensores del “pacto de silencio”, este silencio selectivo es una prueba indirecta. Para los escépticos, es simplemente un rasgo de la discreción propia de la época y de la naturaleza íntima del episodio.

Perspectiva historiográfica

La fuerza de la versión oficial radica en su coherencia con el mito romántico del artista que se destruye a sí mismo, un relato fácil de transmitir y difícil de desmontar. En cambio, la hipótesis de Gauguin desafía esa imagen y obliga a pensar en un Van Gogh menos responsable de su desgracia y en un Gauguin más violento de lo que la historia oficial admite.

Ninguna de las dos versiones puede considerarse probada más allá de toda duda. Lo que sí parece claro es que el incidente fue el desenlace de semanas de fricciones, aislamiento y tensión emocional, en las que la salud mental de Van Gogh estaba ya profundamente afectada.

El papel del mito y la construcción de la leyenda

El episodio de la oreja de van Gogh ha trascendido para convertirse en un mito cultural. En buena parte, esto se debe a que encaja con la narrativa romántica del “genio atormentado” que sacrifica su cuerpo y su cordura en nombre del arte. Desde el siglo XIX, esta figura ha fascinado tanto a críticos como al público, y el caso de van Gogh ofrecía todos los ingredientes para perpetuarla: talento indiscutible, incomprensión en vida, pobreza extrema y un final trágico.

La oreja cortada se convirtió en una metáfora visual del sufrimiento artístico. En exposiciones, biografías y películas, el episodio se cita como prueba de la intensidad emocional y la fragilidad psicológica de Van Gogh. Es un gesto tan extremo que resulta difícil no interpretarlo como la culminación de una vida marcada por la soledad y la desesperación.

La historia de la automutilación circuló rápidamente en la prensa local de Arlés en 1888, y, a partir de ahí, en publicaciones internacionales. El escándalo alimentó la curiosidad de un público ávido de relatos morbosos, reforzando la asociación entre genialidad y locura. En décadas posteriores, biógrafos y críticos consolidaron esa imagen, sin cuestionar la veracidad de los hechos.

El problema de esta construcción es que simplifica a Van Gogh. El mito convierte un episodio puntual en la clave interpretativa de toda su vida y obra, desplazando otras dimensiones: su disciplina de trabajo, su experimentación cromática, su sensibilidad social o su perseverancia creativa. La teoría de Gauguin, aunque controvertida, tiene el valor de interrumpir este relato lineal, recordando que las biografías realmente son narraciones moldeadas por intereses y omisiones.