En los últimos años, el K-pop ha conseguido gran fama a nivel global, consolidándose no solo como un fenómeno musical, sino como una de las expresiones más potentes del soft power cultural de Corea del Sur. Su expansión internacional ha generado un ecosistema transmedia donde conviven la música, la moda, las redes sociales, los videojuegos y, más recientemente, la animación cinematográfica. En este contexto surge KPop Demon Hunters (2025), una película de animación que fusiona dos universos: el espectáculo del pop coreano y la tradición mitológica del país. La propuesta gira en torno a un grupo de idols femeninas que, más allá del escenario, son cazadoras de demonios ancestrales que amenazan al mundo contemporáneo.

Lo que a primera vista podría parecer una simple estrategia de entretenimiento, encierra una operación cultural más compleja: la reelaboración del imaginario mitológico coreano en clave pop, feminista y global. Elementos como la figura del Gwi-Ma (un demonio tradicional), los rituales chamánicos o el papel de las mudang (sacerdotisas espirituales) son resignificados dentro de una narrativa visual actual.

Este artículo propone una lectura cultural de la película centrada en esa tensión: ¿cómo dialogan el mito y el espectáculo en KPop Demon Hunters? ¿Qué se conserva, qué se transforma y qué se pierde al convertir el folklore en espectáculo global? A través de esta reflexión, se analizará el modo en que el arte pop puede (re)activar relatos ancestrales desde una estética contemporánea.

Contextualización

K-pop y animación como lenguajes globales

Desde principios del siglo XXI, la ola coreana (Hallyu) ha transformado el panorama cultural global, situando a Corea del Sur como un referente en industrias creativas. En este proceso, el K-pop ha tenido un papel central: con sus increíbles y elaboradas coreografías, su estética estilizada y su capacidad para generar comunidades transnacionales de fans, ha demostrado ser un fenómeno que atrae a millones. Es un lenguaje visual, emocional y comercial que conecta con públicos diversos a través de plataformas digitales, creando un universo inmersivo que abarca un gran espectro de cultura visual.

La expansión del K-pop hacia otros formatos responde tanto a estrategias de diversificación de mercado como a una lógica cultural transmedia, donde las fronteras entre géneros se diluyen. En este sentido, KPop Demon Hunters capitaliza el atractivo global de los y las idols, fusionándolo con narrativas fantásticas y simbólicas para construir una experiencia estética híbrida. La elección del formato animado permite una mayor libertad creativa, donde el combate espiritual, los efectos sobrenaturales y los elementos visuales del folklore tradicional pueden desplegarse de forma espectacular y estilizada, sin perder conexión con el lenguaje del pop.

La tradición mitológica coreana: demonios, espíritus y chamanismo

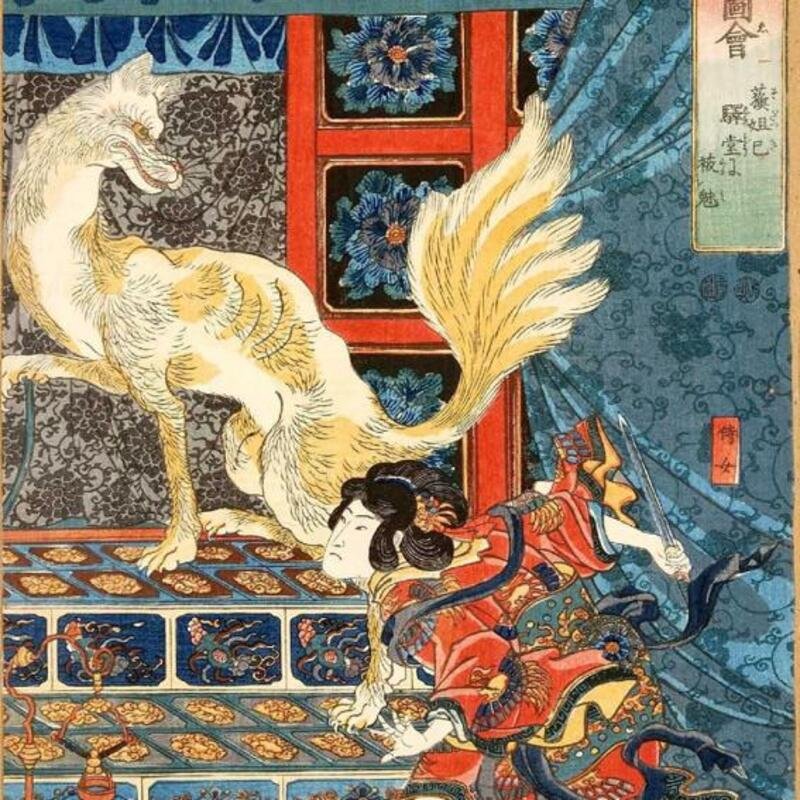

La mitología y el folclore coreanos están marcados por una visión animista del mundo, donde los espíritus y fuerzas invisibles conviven con los humanos en una relación de constante tensión. Criaturas como los Gwishin (귀신, fantasmas vengativos), los Gumiho (구미호, zorros de nueve colas) o los Dokkaebi (도깨비, duendes traviesos) pueblan los relatos tradicionales y expresan temores, deseos o advertencias culturales. Estas figuras funcionan como vehículos morales, expresiones del trauma colectivo o metáforas de tensiones sociales.

Junto a estas entidades, ocupa un lugar central la figura de la mudang (무교), chamana intermediaria entre el mundo de los vivos y el espiritual. Las mudang, encargadas de la realización de rituales (gut, 굿) de sanación y protección, encarnan una forma de poder femenino y espiritual que ha sobrevivido en la sombra del discurso oficial, influido por el confucianismo patriarcal y la modernización capitalista.

KPop Demon Hunters recoge y transforma estos elementos. Al situar a las protagonistas como idols con poderes chamánicos, establece un paralelismo entre el escenario como espacio de invocación simbólica y el altar ritual. Así, la película actualiza el mito, conectándolo con una genealogía femenina de resistencia y poder espiritual.

Relectura del mito en clave pop

K-Pop Demon Hunters no es una adaptación directa del folklore coreano, sino una relectura creativa que transforma los arquetipos y las estructuras simbólicas tradicionales en un lenguaje visual y narrativo pop, dinámico y global. La película no busca fidelidad histórica o religiosa, sino activar un imaginario reconocible —especialmente para el público surcoreano— desde una estética accesible, vibrante y cargada de referencias contemporáneas.

Las idols como nuevas chamanas

En el centro de esta resignificación se sitúan las protagonistas: Huntr/x, un grupo de chicas que, además de cantar y bailar, combaten demonios y protegen el equilibrio espiritual del mundo. Esta fusión entre idol y chamana no es arbitraria. En la tradición coreana, la mudang es una figura femenina con la capacidad de transitar entre mundos, canalizando fuerzas invisibles mediante el canto, la danza y el trance. La película actualiza este rol a través de una lógica pop: el escenario reemplaza al altar ritual, la coreografía sustituye al trance y la performatividad se convierte en forma de poder.

En la cultura popular surcoreana, los y las idols ya son percibidos como cuerpos mediadores: su imagen se multiplica, se proyecta, se comercializa, pero también se ritualiza a través de fandoms, eventos y devociones colectivas. Al convertir a las protagonistas en combatientes espirituales, la película hace visible esta dimensión casi chamánica del pop, en la que el cuerpo femenino se convierte en canal de fuerzas tanto creativas como destructivas.

Gwi-Ma: invención simbólica y etimología fantasma

La figura del Gwi-Ma, antagonista principal de la película, no pertenece al corpus del folklore coreano, pero su construcción remite de forma clara al imaginario espiritual local. El propio nombre está compuesto por dos términos de fuerte carga simbólica: gwi (귀), relacionado con los espíritus —como en gwishin (fantasmas)— y ma (마), término que suele asociarse a entidades demoníacas o fuerzas malignas. En conjunto, Gwi-Ma podría traducirse libremente como «espíritu demoníaco» o «espíritu maligno».

Esta figura actúa como un símbolo condensado de múltiples miedos actuales: el desequilibrio entre mundos, la corrupción del poder, la pérdida de identidad. Su iconografía mezcla rasgos del imaginario tradicional con estéticas propias del anime, los videojuegos y la animación digital, construyendo un enemigo que es, en sí mismo, una criatura híbrida: entre lo ancestral y lo digital, lo local y lo global.

Otras criaturas y símbolos del imaginario tradicional

Además de los mencionados, K-Pop Demon Hunters incorpora múltiples elementos visuales y narrativos que remiten al imaginario mitológico y popular coreano. Estas presencias funcionan como referentes simbólicos codificados que enriquecen la experiencia del espectador familiarizado con la cultura tradicional, y ofrecen una capa adicional de lectura para el público global.

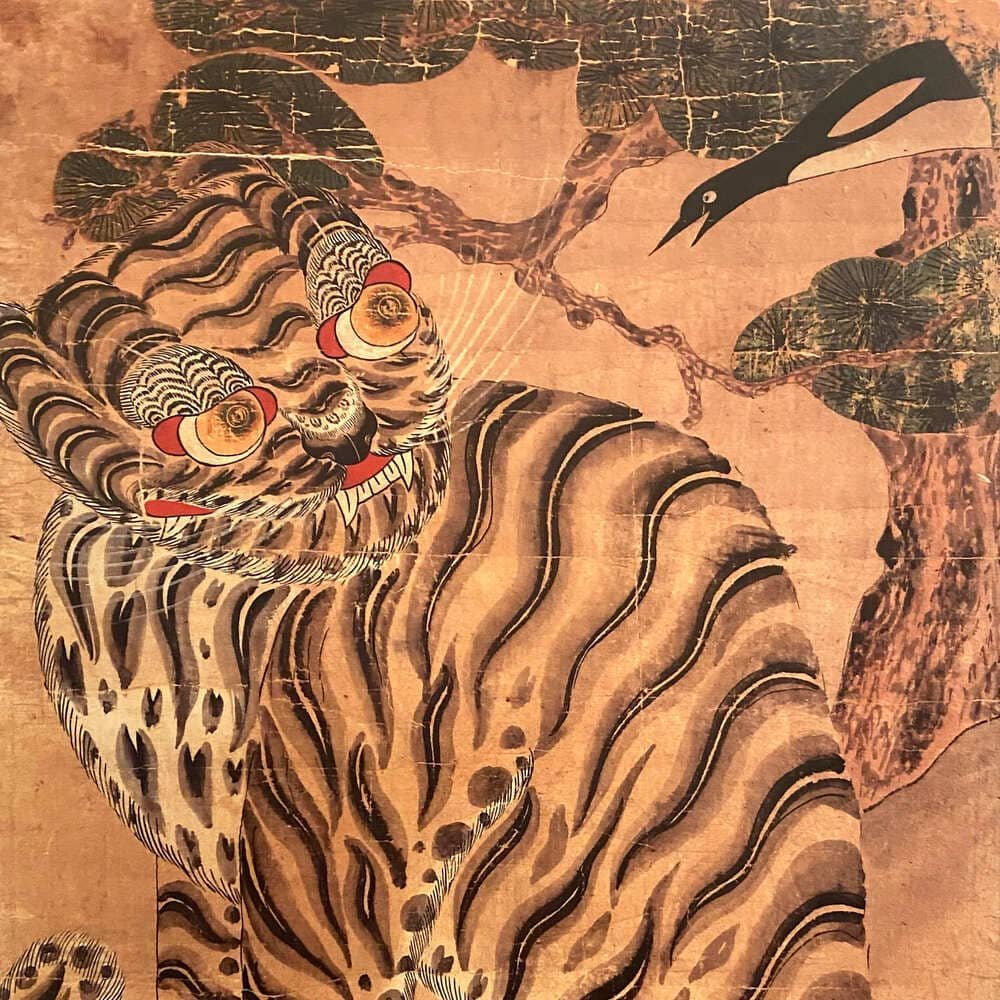

Uno de los guiños más reconocibles es la aparición del tigre y la urraca, animales con fuerte carga simbólica en la tradición coreana. Ambos protagonizan numerosas pinturas populares (minhwa, 민화) y cuentos tradicionales, donde representan una dualidad de fuerza y fortuna. El tigre, temido, pero también venerado como protector, se asocia con el coraje, la energía vital y el mundo espiritual, aunque, en estas pinturas, se le representa con cara cómica, representando a un ser humorístico, pero justo. La urraca, por su parte, es considerada mensajera de buenas noticias, símbolo de comunicación y puente entre mundos.

También es destacable el diseño de los demonios menores o entidades malignas que acompañan al Gwi-Ma. Muchas de estas criaturas presentan rostros grotescos, angulosos o caricaturescos que remiten claramente a las máscaras del talchum, el teatro de máscaras tradicional coreano. Estas máscaras, utilizadas en representaciones rituales o satíricas, encarnan personajes demoníacos, nobles corruptos o figuras del orden social ridiculizadas, en claro mensaje de crítica a la jerarquía social.

Hay también una resignificación de elementos del vestuario y del color. Algunos demonios aparecen vestidos con versiones distorsionadas del hanbok tradicional, teñidos de negro o rojo intenso, colores asociados en la cultura coreana con la muerte, la pasión o lo ritual. Estos detalles contribuyen a construir una iconografía que mantiene un diálogo constante entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre la herencia simbólica y la cultura pop globalizada.

Visualidad y coreografía como ritual

La visualidad de K-Pop Demon Hunters también participa en esta relectura simbólica. Las escenas de combate, en vez de presentarse como batallas convencionales, lo hacen como performances visuales, marcadas por una lógica coreográfica. La lucha se convierte en danza, y la resolución del conflicto se escenifica más como un gut moderno —ritual de exorcismo tradicional— que como un clímax narrativo típico del cine de acción.

La música, las luces, el ritmo y los colores contribuyen a construir una atmósfera ritualizada, donde cada movimiento tiene valor simbólico. Se produce así una inversión significativa: la cultura pop se eleva a la categoría de acto sagrado, mientras que los mitos tradicionales son reactivados como herramientas narrativas para articular conflictos actuales.

Apropiación, hibridez y mercado

K-Pop Demon Hunters se inscribe en una lógica de producción cultural caracterizada por la hibridez y la circulación transnacional. El filme toma como punto de partida elementos del imaginario mitológico coreano, adaptándolos a códigos reconocibles dentro de la cultura global: la animación de estética anime, la estructura narrativa del videojuego, el star system del K-pop y una imaginería visual pensada para captar tanto al público local como al internacional. Esta hibridez no implica una pérdida de identidad, sino una reformulación estratégica del patrimonio cultural en diálogo con los lenguajes de la industria del entretenimiento.

Desde este enfoque, puede leerse la película como un ejemplo de lo que Homi Bhabha denominó “tercer espacio”, un lugar donde la cultura no es esencializada, sino constantemente reinterpretada a través del contacto y el intercambio. Aquí, la tradición se presenta como un archivo disponible para ser remezclado, actualizado y puesto en juego en nuevos formatos. La mudang se convierte en heroína de acción; los demonios ancestrales, en villanos digitales; los rituales, en coreografías espectaculares. Esta operación convierte el folklore en una plataforma versátil capaz de sobrevivir en el mercado cultural contemporáneo.

Sin embargo, esta resignificación no está exenta de tensiones. La estetización de lo espiritual —su paso por el filtro del consumo— puede vaciar de sentido ciertas prácticas tradicionales, reduciéndolas a exotismo o estética de superficie. Aun así, también puede argumentarse que estas apropiaciones ofrecen visibilidad a símbolos y narrativas que, de otro modo, quedarían relegados a la marginalidad o al olvido. La industria cultural surcoreana, profundamente consciente de su proyección global, explora así formas de conectar lo ancestral con lo aspiracional, lo local con lo cosmopolita, lo ritual con lo pop.