El crimen de los Nereos ocurrió en el verano de 1913 en la cortijada de San Pantaleón, en Porcuna. Los hermanos Justo y Antonio Ramírez Nereo se vieron involucrados en un altercado que culminó en la muerte de dos guardias civiles. Este suceso generó conmoción en la sociedad española y desató un intenso debate sobre la justicia y la pena de muerte. El caso no solo afectó a la población local, sino que también atrajo la atención nacional por sus implicaciones legales y sociales.

El caso de los Nereos no solo destacó por su impacto inmediato, sino también por las profundas reflexiones que generó en torno a temas de justicia social, desigualdad y el papel del sistema judicial en España. En un contexto histórico marcado por tensiones políticas, económicas y sociales, este suceso se convirtió en un símbolo de las luchas por la equidad y los derechos civiles. La tragedia de los hermanos Nereos sirve como un espejo de las dinámicas de poder y resistencia que caracterizaron la España de principios del siglo XX.

Contexto histórico y social

Para entender la complejidad del caso de los Nereos, es fundamental analizar el contexto histórico y social en el que tuvo lugar. En esto contexto, España era un país marcado por tensiones políticas y sociales significativas, con una situación económica inestable en la que la clase trabajadora enfrentaba condiciones precarias. La industrialización estaba avanzando, pero sólo unos pocos se beneficiaban de sus frutos. Las clases populares luchaban por mejores salarios y derechos laborales, lo que propició el surgimiento de movimientos sociales.

La Restauración Borbónica en España

La Restauración Borbónica, que comenzó en 1874, estableció un sistema político basado en el bipartidismo entre liberales y conservadores. Esta alternancia se caracterizaba por el caciquismo, una práctica que favorecía a las élites a expensas de la democracia real. Este modelo de alternancia se sustentaba en el caciquismo, una práctica que reforzaba el poder de las élites terratenientes y económicas, marginando a las clases populares de la participación política real. Las tensiones sociales se intensificaron debido a la creciente desigualdad económica y la falta de representación efectiva de las demandas de los trabajadores, lo que contribuyó a un clima de descontento y protesta que permeaba todos los niveles de la sociedad. Este contexto marcó profundamente los eventos que rodearon el caso de los hermanos Nereos, exacerbando las divisiones sociales y cuestionando la legitimidad del sistema judicial de la época. La corrupción política era rampante, lo que generaba desconfianza en las instituciones.

La influencia de los partidos liberales

En este contexto, los partidos liberales comenzaron a abogar por una justicia más equitativa y una revisión de las penas capitales. Estas ideas marcaron la agenda del país, intensificando la lucha por los derechos civiles y la igualdad. La presión ejercida por movimientos políticos y sociales se convirtió en un foco de discusión que marcaría la agenda del país, planteando interrogantes sobre el futuro de la legislación penal y la necesidad de un cambio social. La lucha por los derechos civiles y la igualdad se intensificó, configurando la España en la que se desarrollaría el trágico evento relacionado con los hermanos Nereo.

El crimen de los hermanos Nereos

El 28 de julio de 1913, en la cortijada de San Pantaleón en Porcuna, tuvo lugar el fatídico evento que marcaría el destino de los hermanos Nereo. Durante una celebración local, un altercado entre los hermanos y miembros de la Guardia Civil escaló rápidamente. Según los relatos, la situación se intensificó cuando disparos de escopeta resonaron en la escena. En el enfrentamiento, murieron los agentes José Martínez Montilla y Francisco Vivancos Cánovas, lo que desató una búsqueda inmediata de los responsables.

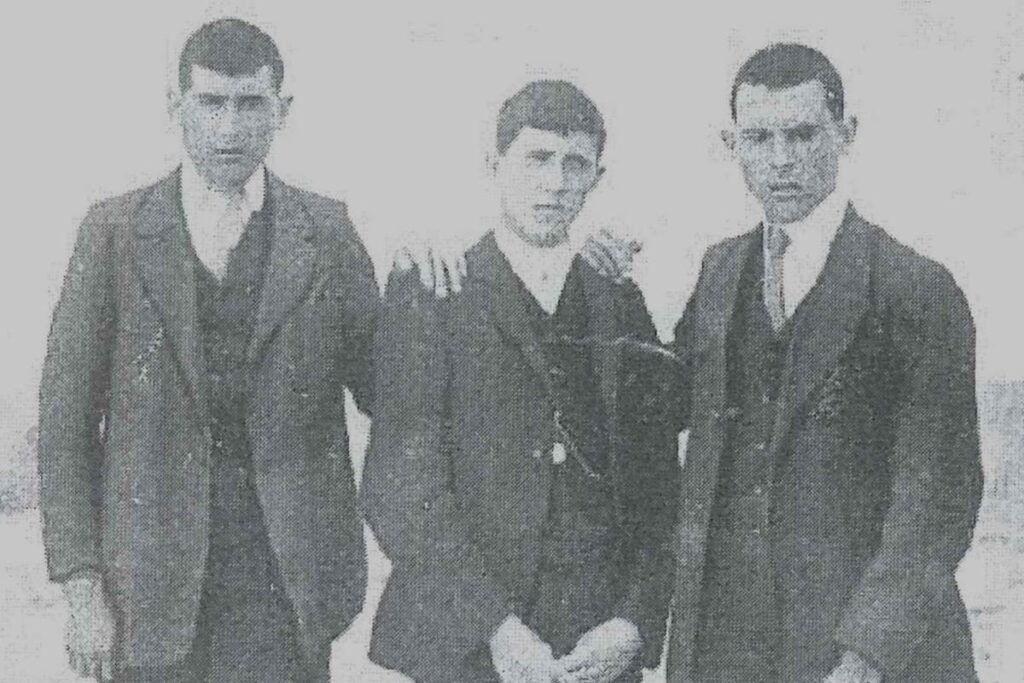

Los hermanos Justo, de 22 años, y Antonio, de 18, eran conocidos por su carácter trabajador y su estrecha relación con los vecinos. Provenientes de una familia humilde dedicada al trabajo agrícola, ambos habían crecido en un entorno de esfuerzo y solidaridad comunitaria. Este contexto personal hizo que el trágico desenlace del evento generara aún más controversia y división de opiniones en la sociedad.

Tras el altercado, los hermanos se refugiaron en la Torre Abejúcar, pero más tarde se entregaron al alcalde de Porcuna, Emilio Sebastián Rodríguez. Este acto marcó el inicio de un proceso judicial que capturaría la atención de toda España.

El proceso judicial y sus controversias

El caso de los Nereos desató un proceso judicial que duró dos años y que estuvo marcado por la controversia y las tensiones sociales. La impresión de injusticia se adhirió al juicio desde su inicio, creando un contexto de clamor popular.

El Consejo de Guerra se celebró en un ambiente de tensión y escándalo. Los hermanos Nereo enfrentaban acusaciones graves que derivaron, en 1915, en una condena a muerte mediante garrote vil. Fue un juicio que reflejó la polarización social del momento. Los Nereos fueron considerados culpables bajo un sistema judicial que muchos percibían como implacable y falto de imparcialidad.

La sentencia conmocionó a amplios sectores de la población, generando un fervoroso debate. Varias figuras públicas, intelectuales y políticos comenzaron a alzar sus voces contra lo que consideraban una injusticia. Niceto Alcalá Zamora se destacó como uno de los defensores más vocales de los hermanos Nereo. Este político y futuro presidente de la Segunda República no dudó en manifestar su descontento con el veredicto del Consejo de Guerra, intentando salvarlos de la ejecución, aunque solo consiguió salvar a uno de los hermanos, Justo. Junto a él, numerosos personajes públicos como Jacinto Benavente, Pablo Iglesias, e incluso el monarca Alfonso XIII intervinieron en el caso.

En diversas ciudades, se organizaron protestas exigiendo clemencia y la revisión del caso de los Nereos. Las alarmas se encendieron en torno a la necesidad de reformar un sistema judicial que parecía desestimar la vida humana en nombre de la ley. La indignación popular fue palpable, especialmente en Jaén, donde las ciudades se movilizaron a favor de los Nereos. La represión ejercida por el Estado creó un ambiente propicio para que la sociedad levantara su voz. La ciudad se convirtió en un hervidero de inquietud ante la inminente ejecución de Antonio. La presión alcanzó niveles significativos, generando un eco de rechazo que trascendió a otras localidades de España.

Las organizaciones civiles desempeñaron un papel crucial en la movilización de la opinión pública. Se organizaron mítines y concentraciones, donde miles de personas clamaban por clemencia. Las acciones llevadas a cabo incluyeron recogidas de firmas que exigían la revisión del juicio, manifestaciones frente al Palacio Episcopal y la creación de comités que monitorizaban la situación de los hermanos y organizaban actividades en pro de su indulto. Este fenómeno de movilización social no solo puso de manifiesto la injusticia percibida por la población, sino que también marcó un precedente en la lucha por los derechos humanos en España.

Impacto cultural y literario

El caso de los Nereos ha tenido un impacto notable en la cultura y la literatura española, inspirando a escritores y artistas a explorar temas de justicia, derechos humanos y la lucha social. Este fenómeno refleja la profunda conexión entre la historia y la creación artística. Una de las obras más destacadas en este ámbito es ‘La Nereida’, escrita por Luis Emilio Vallejo. Esta novela ofrece una interpretación literaria de los sucesos, combinando hechos históricos con elementos ficticios. Su narrativa provoca una reflexión sobre la justicia y sus implicaciones, capturando la atención de lectores contemporáneos.

Consecuencias en el sistema judicial

La condena a muerte de los hermanos Ramírez Nereo desató un intenso debate sobre la legitimidad de la pena capital en España. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la pena de muerte. Los defensores de la abolición de la pena de muerte argumentaron que la justicia no debía buscarse a través de medios tan extremos y que el respeto a la vida humana debía prevalecer. Este debate se avivó a lo largo de los años y sentó las bases para futuros cambios legislativos.

Con el paso del tiempo, la presión social en torno a la penalización injusta y las irregularidades en los procesos judiciales comenzaron a dar frutos. Se realizaron algunas reformas que buscaban una mayor imparcialidad y respeto hacia los derechos humanos en los juicios. Estas modificaciones se tradujeron en procedimientos más transparentes y en la necesidad de salvaguardar los derechos de los acusados. Se promovieron propuestas para abandonar prácticas severas como el uso del garrote vil, que se consideraban inhumanas y arcaicas.

El garrote vil, utilizado como método de ejecución para los condenados a muerte, simbolizaba no solo la brutalidad del sistema penal, sino también el poder del Estado sobre la vida de los ciudadanos. La muerte de Antonio Ramírez Nereo a través de este procedimiento se convirtió en un referente negativo en la sociedad. La imagen del garrote vil comenzó a asociarse con la injusticia y la opresión, impulsando un rechazo más palpable contra el castigo capital. A medida que la sociedad avanzaba, la lucha contra esta herramienta de ejecución se fortalecía, siendo uno de los principales argumentos para abogar por la abolición definitiva de la pena de muerte en España.